トイレをDIYにより、基礎から制作することとなりました。基礎の次は柱や間柱を組んでいきます。その時、間柱の間隔は、使用する断熱材の幅に合わせて決めるとよいでしょう。

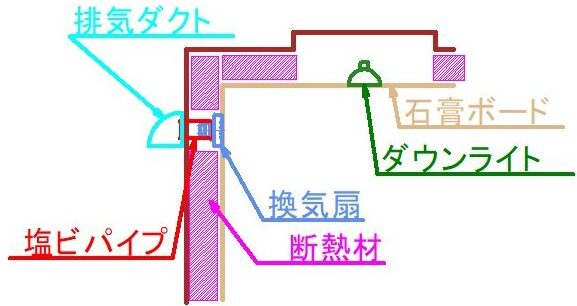

サッシの窓枠取り付けは、ネット公開されているスキマ寸法を参考にしています。吊り天井では天井板の上に断熱材を載せただけという作りがありますが、このトイレでは、壁と同じように、天井も二重構造としています。

ただし、ダウンライト部分は、長時間の使用でLEDライトが熱を持つと考えられため、熱を逃がすために、ライト周りの外壁にボリュームを持たせる形状にしています。

壁には、100mmのダクトを貫通させ、換気扇の取り付けを初めて行いました。換気扇は冬のヒートショックを防ぐために、自動開閉式を選んでいます。

快適なトイレを作る。壁、床、天井へ断熱材を充填し、ペアガラスサッシと換気扇と手洗器を取り付ける。

簡易水洗トイレ設置の計画全体図

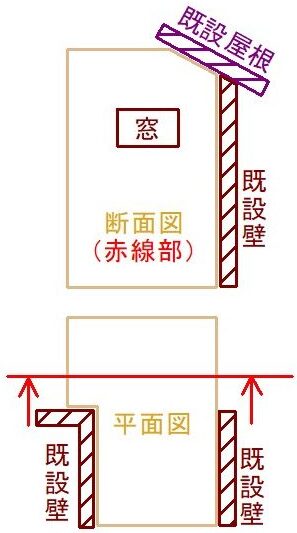

基礎 土台編と重複してしまいますが、基本となる図になりますので、あえて掲載しました。ここでは、トイレの壁と天井の製作についてご紹介したいと思います。

老朽化した古民家を一部解体した後にトイレを増築するような形になります。柱が腐れかけていたり柱の並びが歪んでいたり、屋根の傾斜がありフラットな天井にできないなどの制約があるなかでの作業となっています。

実家トイレのレイアウト

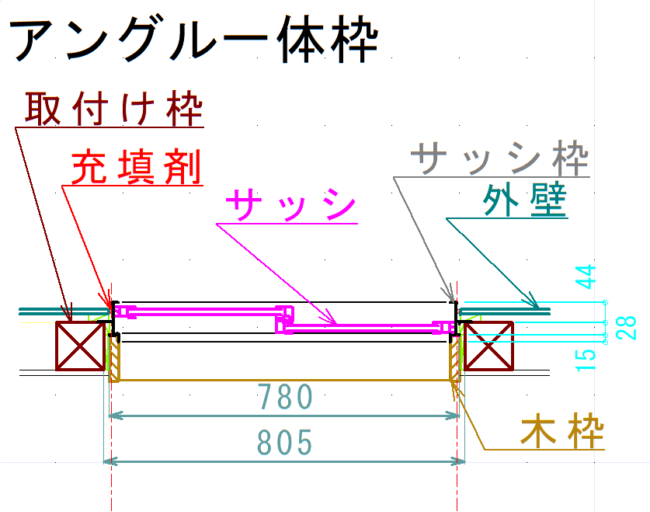

正面の壁にサッシを取り付ける YKKap フレミング幅780×高さ570

YKKapホームページよりCADデータをダウンロードして色分けしたり、線の太さを変えてある程度見やすくしてみました。

「サッシを取り付けを自分でやってみたい。」とお考えの方に、参考にして頂ければ幸いです。私自身も、経験があるのですが、

初めてサッシを注文するときは、サッシのサイズを表す数値が、どの寸法を表しているのか、はっきりしなかったり、取り付けする木枠が、サッシのどの部分と接するのかピントこないのではないかと思います。

こんな時は、一度、サッシのCADデータをご覧いただくとよいのではないかと思います。これから、私が実際に取り付けたサッシのCADデーターをご覧になると、ある程度イメージが湧くとおもいますので、是非、ご覧ください。

- 引き違い窓

- 複層ガラス 2枚建て 半外付型

- サッシ+網戸+窓枠セット品

- 幅780mm × 高さ570mm

YKKap 引き違い窓 780×570

サッシ窓の取付け

YKKap オリジナルCADデータを加工して表示

サッシ枠の横寸法

サッシ枠の縦寸法

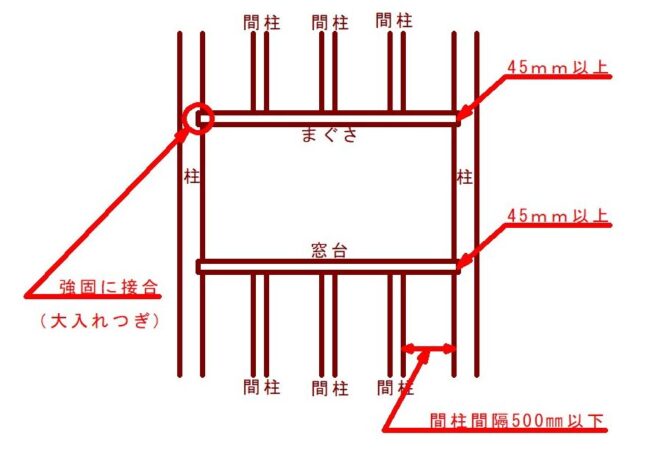

サッシ取付け枠と壁の骨組み

初めて「サッシの取り付け」を行った際に一番不安に思ったことは、サッシを取り付ける枠組みのサイズです。

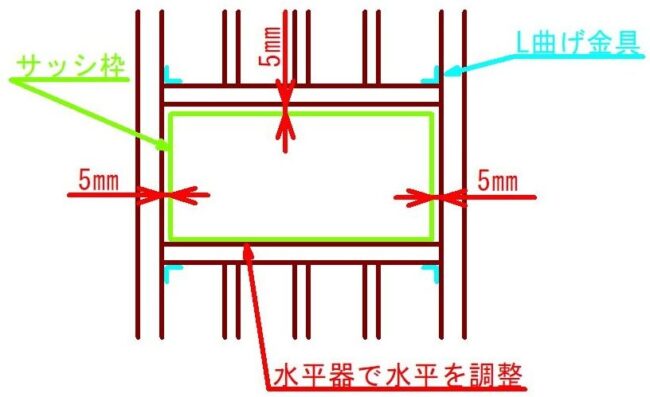

目安寸法

ネットで調べてみると、目安寸法として紹介されていたのは上下方向はサッシのサイズ+5mm、横方向はサッシのサイズ+10mmだという事でした。

この目標値を参考にして、サッシの取り付けを行い無事作業は終了してのですが、私自身の中では、少々納得できていないのが正直なところでした。

この記事を書くにあたり、まずはYKKのサイトで業者向けマニュアルをみても、私が知りたい「+何mmという明確な数字」は無く、”クリアランスは適切な寸法”とのみ表記していました。

それで、今度はYKKが提供しているCADデータで寸法をひろってみたのが上の図です。

CADの作図寸法によると

サッシ幅780mmに対し、木枠幅805mm、

サッシ高さ570mmに対して575mmとしていました。

上下方向に関しては、窓台にサッシ枠を預けるとして下の隙間を0mmとし、上の隙間を5mmこれはCADでも目安寸法でも同じです。かたや幅に関してはかなりの開きがあります。

CADでは左右それぞれ12.5mmとなっています。目安寸法では横方向は10mmでしたが、表現を変えると左右それぞれ5mmということです。

私見としましては、左右方向の隙間をあまり大きくすると、サッシ枠を外壁側から止めるビス穴が木枠の端になってしまうので、あまり広くし過ぎない方が良いかと思います。

私個人的な結論としましては、「ネットで紹介されていた目安寸法」が良いのではないかと思っています。ただし、より分かりやすく伝えるとすれば、

表現としては

”「取り付け枠」はサッシ枠に対して上下方向に5mm広く、

サッシ枠に対して 左右それぞれ5mm広くする”

と表現したほうが腑に落ちるように思います。

一方CAD上で使用している「クリアランス左右12.5mm」は許容最大値と考えてよいのではないかと考えています。(サッシ枠と取付け枠との間にできる空間にはシリコンコーキングなどの充填剤でシールするのが一般的です。)

YKK施工説明図を紹介

サッシの窓枠を設置する取付け枠の一般的な作りは下イラストのようになります。

一般的なサッシ取付け枠の例

「 初心者向け 」 簡単サッシ取付け枠

上のイラストのようにまぐさや窓台の取付けにほぞ接ぎを加工するのは初心者にとってはかなりハードルが高いように思います。そこで、初心者の方はまぐさや窓台の取付けに丈夫な金具を使うのも良いのではないかと思います。

ほぞ加工に自信がない場合の代替え施工法

解体後、別部屋の窓枠取り付け例

ちょうど同じ時期に作ったひとまわり大きいサイズのサッシ取付け枠が完成したところ。

サッシ取付け枠の加工例

間柱 の取り付け

今回は厚み100mm 幅435mmの断熱材を使用しました。外壁に使った コンパネは幅 910mm 柱と柱の間に入れる間柱は幅 40mm のものを使用。つまり、間柱の間隔は415mm。

コンパネ1枚の真ん中に40mmの間柱、コンパネの両端は40mmの間柱に半分づつ乗せ掛けます。

コンパネ910mm - (40㎜/2+ 40㎜ + 40㎜/2)

= (910mm - 80mm)/2

= 415mm

つまり、415mmの隙間に「435mm幅の断熱材」を隙間なく埋め込むようなかたちになります。

断熱材の充填

間柱を取り付け、サッシ枠を取り付けた後に、外壁としてコンパネを取り付けています。

コンパネを取り付け後、室内から光の漏れを確認し、隙間があるところは徹底的にシリコンコーキングで埋める作業を行い、気密性を確保するように注意を払っています。

断熱材の充填は、床、壁、天井といずれも、しっかりと隙間がないように入れないと、しっかりとした断熱効果が得られません。

もしも、断熱材をカットしてお使いになるときは、必ず防塵対策として、マスクを使用することをお忘れなく。

外壁は雨仕舞の延長、内壁は石膏ボードを天井、壁に貼る

今回のトイレ制作では、「外観はあまり気にせず、機能性を備えてコストを削減すること」をテーマとしています。

ですから、外観は解体時の雨仕舞の延長として考えています。使用している外壁材はコンパネに防腐ペイントしたものとし、アウターにポリカーボネート波板を使用いています。

ポリカーボネート波板は雨仕舞の端材を使用しています。見栄えをよくしようと思う場合はだんぜん、外壁材を購入する方が良いかと思います。あるいは板張りの外壁などでオシャレに仕上げるのも良いかと思います。

外観は気にせず内装を重視! サッシは二重ガラスで断熱

外観は雨風がしのげればヨシという割り切った作り。

室内では、「くつろげる空間にすること」をテーマとしています。

まずは、できるだけ広く、そして、冬暖かく、夏は涼しく過ごせることは大変重要です。

構造としては外壁(コンパネ)と内壁(石膏ボード)の二重構造とし、隙間が無いようにシリコンによるシーリングを徹底しています。そして100ミリの断熱材を床、壁、天井内部にしっかり充填しています。

コストを選択基準として、内壁外壁ともに材料を選んでいます。石膏ボードは薄板のほぼ半額でした。断熱材は「断熱効果を左右します」ので良いものをお使いになることをおススメします。

石膏ボードの施工は、今回が初めてなのでネットやYouTubeを手本として作業を行っています。石膏ボードの材料切り出しはカッターナイフによる二度切りが旨く行くようです。

参考にした動画はこちら

穴あけは、ドリルと石膏ボード用ノコもしくは万能ノコを併用すると良いようです。ドリルで数カ所穴を開け、ノコ刃を入れるスペースをつくり、そこを起点にノコで切断していきます。

丸い穴は、ホールソーもしくは自在錐を使用するときれいな穴が開けられるようです。石膏ボードの繋ぎ目の段差などは、パテ埋めすることで、きれいな下地を作ることができます。

石膏ボードの繋ぎ部はパテを塗る。 手すりの位置計測

壁の下地の滑らかさは壁紙の仕上がりを左右しますので、パテをつかって滑らかに仕上げるのがよいでしょう。

石膏ボードの継ぎ目をパテで仕上げる

手洗い設置場所 配管用の穴あけ位置のケガキ

施工前に取り付け位置をケガいたりして問題がないか確認してから作業を行うようにすると安心です。

壁にケガキ 手洗い設置場所と配管用の穴位置

手洗器を設置する場所だけは、コンパネ壁として、さらに厚い合板を手洗いの設置場所のみコンパネの上にビス止めし二重壁板としています。手洗いは陶器で重量がありますので壁の強度対策としています。

換気扇と照明の取り付け

自分でトイレの照明、換気扇、コンセント、屋外コンセントの配線工事をおこないました。

もしも、電気工事士の資格をお持ちでない場合は業者に電気工事を依頼してください。決して無資格の方が電気工事を行わいようお願いいたします。

大まかな電気工事を終えてから、壁と天井に断熱材を入れて、その後、石膏ボードをビス止めしていきます。

換気扇、照明、コンセントとそれぞれ設置する場所では、適切な大きさの穴をあけた石膏ボードを固定していきます。

その際、余長を確保した電気コードを、設置用穴から引き出した状態で石膏ボードをビス止めしていきます。

最後に結線処理をしてから電気機器を壁に固定します。

ダウンライトと換気扇

ダウンライトはLEDを使用していますが、まったく熱をもたないわけではありませんので、発熱によるトラブルを防ぐためにライト周りをあえて大きく拡張するように作っています。

ダウンライトと換気扇のレイアウト

壁紙 (実際の手順では壁紙の前にクッションフロアと幅木の取り付け)

今回、壁紙の施工をはじめて行いまいした。マニュアル付の初心者向けキットを利用したのですが、トイレの室内が特殊な形状をしているため、かなり難易度の高い作業となり苦労しました。

色は白色です。2カ所ほど壁紙の重ねが不足してよく見るとおかしな部分もあるのですが、おおむね満足のいく仕上がりではないかと思います。

「天井を高く、少しでも広くする」ための特殊な形状

室内では、「くつろげる空間にすること」をテーマとしていますので、天井高を可能な限り高くしたいと考えていました。

それでも天井裏での外壁作業があるため作業可能な範囲て収めています。

DIYによるトイレ製作に関する他の記事はこちら

その他のトイレに関する記事はこちらにありますので興味がある方はご覧ください。

まとめ

「高齢者にとっての快適空間」といえるトイレをコンセプトにDIYをスタートしています。

その中でも、ヒートショックを防ぐために、底冷えしないよう、「壁」、「天井」、「床」をしっかりと断熱することを重要視しています。

トイレの断熱効率を高めるあためのポイントである、「質の良い断熱材」と「気密性」には特に注意を払い、作業をおこなっています。

柱、間柱を組んだ後に外壁を施工し、その段階でも念入りに「光の漏れチェック」を行っています。光の漏れがあったら、シリコンでしっかりと埋める作業を繰り返し、気密性のアップを徹底しています。

それから、壁の間柱については、断熱材のサイズだけでなく、手すりを取り付ける設置場所をしっかりと検討し、「力がかかりそうな部分」は内壁をつける前に補強しています。

加えて、手洗いを設置する壁に関しては、重い陶器製であることを考慮し、コンパネで施工してます。それ以外の内壁は石膏ボードを使用しています。

細かい配慮が、トイレの「使いやすさ」、「快適さ」につながると思います。

この記事が「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

| プロモーション |