スッキリ収納、なのに頼れる高さ!スライド脚立で賢く行う家のメンテナンス

新築の住宅であれば、気になることはあまりないのかも知れませんが、中古住宅にお住まいの方にとっては家の各部の傷み具合が気になるものです。日々雨風あるいは灼熱にさらされながらも、淡々と私たちの暮らしを守っている家。どんなに立派な建物であっても少しずつ色褪せたり、細かな劣化が進行していきます。だから、安心して暮らすには家のメンテナンスは欠かすことの出来ない大切なポイントのひとつです。マンションやアパートであれば管理費を収めて共用部分の維持管理が行われるため、一般的には住宅のメンテナンスを行う必要はないのでしょうが、戸建て住宅では避けて通れな必須項目。

そんな住宅のメンテナンスですが、おそらく多くの方が施工業者に依頼してるのではないかと思います。なかには、私と同じように「自分で出来ることは自分でやろう」というDIY精神が旺盛な方々もいることでしょう。そんなDIYerのこころに響くマストアイテムとしてハシゴや脚立欠かせない存在ではないかと思います。例えば、軒先の雨どいを修理したい思っても手が届きません。そんな時はちょっと高めの脚立があると便利ですよね。あるいは、その気になればレンタル足場だってあるし、足場があれば作業環境は完璧。だけど、まあそこまで準備する人は稀でしょう。

スライド脚立・梯子で安心・安全!自分でできる家のメンテナンス

そこで、仮に脚立あるいは梯子を買ったとするじゃないですか、商品の配達に関しては販売店にお願いして配達手数料を支払えば解決できます。しかし、問題は使用した後どこに保管するのかという事なんです。屋外に置いて施錠をするという方法もあるにはありますが、長過ぎてかさばってしまうこと間違いありません。

では、必要な時に梯子をレンタルすればいいじゃないかという考えも浮かびますが、もしも、軽トラックでも所有している方ならばそれもありでしょう。しかし、わざわざトラックと梯子をレンタルするという考えに至る人はなかなかいないんじゃないかと思います。

そこで、「梯子・脚立の収納スペース問題」を解決できるアイテムとしてスライド梯子もしくはスライド脚立という選択があることをお伝えしたいと思います。

スライド梯子・スライド脚立とは

おそらく、長い梯子といったら思い浮かぶのは紐を引くと飛び出して長くなる2連式あるいは3連式ハシゴではないかと思います。このタイプの梯子は広く普及しているため各所で見かけます。とくに、建築関係あるいは造園関係などプロの仕事道具として高所の作業に欠かせないアイテムです。脚立でも大きいものでは3mを超えるものさえあります。

そんなプロのアイテムとは違い、普段はコンパクトに収納ができて必要に応じて長くして使える梯子や脚立があるのです。それが、スライド梯子・スライド脚立というアイテムです。その名の通り、スライドさせて足を長くしていくのですが、これまでの3連梯子のようにロープを引いて伸ばすスライドとは趣が一味違っています。ちょうど伸びる釣り竿のような感じでスライドしながら伸びていきます。マトリョーシカではないですが、少しずつサイズが違う同じ筒状のアルミフレームが幾重にも連なっている構造となっていて、”一段引き出してはロックして、また一段引き出してはロックする” その動作を繰り返しているうちに5~6mという長さのハシゴになっていきます。

スライド梯子と従来の2連はしごを比較

5mくらいの高さで作業するとなると、これまでは2連はしごを使うのが一般的だったと思います。ロープを引っ張って2段構造の梯子をスライドさせて伸ばして使うスタイル。

【長谷川工業 2連はしご HE2‐51a】

全長 5.16 m

縮長 3.15 m

収納寸法 3120 × 430 × 129 mm

質量 10.7 kg

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会「SGマーク」認定品、JIS規格品

【アルインコ 2連はしご JXV-52DF】

全長 5.24 m

縮長 3.17 m

収納寸法 3120 × 430 × 129 mm

質量 11.3 kg

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会「SGマーク」認定品

収納時の長さを比較

2例ほど2連はしごを紹介しましたが、どちらも同じようなサイズとなっています。伸ばしたときは約5mですが、2段式のはしごを一番短く縮めて収納状態にしたとしても約3mはあります。

メーカーにより違いはありますが5mクラスのスライド梯子の場合、一番縮めた収納状態にすると1m以下に収まるサイズ感となります。

質量を比較

従来の2連はしごはおよそ11kgといったところでした。

RIKADE 5m 不明 12.75kg (収納98cm×47cm)

BOWOSHEN 5m 中国製 12.3kg (収納96cm×48cm)

ONE STEP 5.4m 中国製 13.5kg (収納時96cm×50cm)

Hill Stone 5m 中国製 12.2kg (収納時94cm×48cm)

スライド梯子はアルミ製とはいえ、多段式となっているため2連はじごよりもやや重いようです。とはいっても、10kgのお米だってまあまあ重いと感じますから、いずれのハシゴでも女性にとっては決して取扱しやすい重さだとは思いません。

レビュー対象商品の紹介 【 Hill Stone 】

私は梯子兼用スライド脚立をインターネットショップで購入しました。比較的重くて大きな商品として取り扱われていますので、注文時に大きめの車両により配達する旨の注意書きがありましたが、通常配達に使用しているクイックデリバリー(2t級)にて荷物が届きました。

サイトにはメーカー、製造国等の表示は無いものの、「伸縮はしごランキング 1位獲得」「累計販売個数7500個超」という実績を表示している状況です。商品レビューでもほぼ4つ星の状況でしたし、価格が安かったので購入に至っています。頻繁に使用するのであれば、多少高くても安心できる日本製を選んだかもしれませんが、いざとなったら最低限の対応は出来るというようなほぼ保険的な存在であるため、おそらく海外製であることは予測しながら手頃なモデルをチョイスしています。

製品名

アルミ製 はしご兼用脚立 中国製

メーカー名

Hill Stone

アウトドア用品やスポーツ用品などを販売しています。

配達時の梱包

スペック

- はしご時最長サイズ: 5.0 m

- 脚立時最長サイズ: 2.48 m

- 折りたたみ時サイズ: 約90cm × 47cm × 17cm

- 耐荷重: 150 kg

- 素材: アルミ / スチール

- 重量: 約18kg

梱包内容

【梱包内容一覧】

脚立本体・安定用プレート・傷防止用ブラケット・プレート取付け用ネジ・ナット

キャッチコピー (セールスポイント)

私の購入履歴より販売元のセールスポイントをご紹介します。

✳️ 脚立とはしごの二つの役割を兼ね備えた便利品

✳️ 最長5m! 使用時には1段ずつの引き伸ばし可能!

✳️ 段落ちしない安全ロック付き

✳️ 電球交換やエアコン掃除、洗車など様々な場面にて活躍!

✳️ 収納時は軽自動車でも運べるコンパクトサイズ

✳️ 日本語説明書付き

私の場合、『収納性の高い脚立』を欲しくてこの商品を選んでいます。しかも、いざとなればハシゴとしても使えるから便利だし。しかし、実際に扱ってみると18kgは相当重い。まあ、当初の目的どおり脚立としては取扱できるけどもはたしてハシゴとして取り扱うことができるか疑問に感じています。従来タイプの2連はしごと比べてもはるかに重いので二人作業でもまあまあ大変そう。

組み立て・設置のしやすさ 【 Hill Stone 】

中国製の商品ではありますが、日本語の説明書が同封されています。

組み付ける前に 【 Hill Stone 】

脚立本体の足裏部(先端)のスペースに『安定プレート』を差し込んで取付けるのですが、その差し込むスペースを横切るように下の写真のような小さなプラスチックがくっついています。

説明書を読んでもあまりピンとこなかったのですが、私が推測するには、プラモデルの部品と部品を繋ぐ あの『つなぎの部分』と同じではないかと思います。

取り外した小さな樹脂

安定用プレートを組み込むスペースを横切っている状態ですので、この邪魔な樹脂パーツをラジオペンチ等で引きちぎってください。

説明書のように安定用プレートをむやみに差し込むと安定用プレートにキズが入ります。

組み立て 【 Hill Stone 】

① 安定用プレートの左右に傷防止用のブラケットを差し込み、取り付けます。※ブラケットは取付け前に形を整えることで差し込み易くなります。

説明書 組み付け方法より

日本製のセルフ組立製品ではあまり考えられないような状態で部品が揃えられていますのでちょっとびっくりするかも知れません。私は正直、この瞬間に「失敗したな」と思ったほどでした。別にディスるつもりはありませんが、中国製で安く販売している商品なのでパクリものであろうと推測しています。

そして、おそらくほとんどの人が、この最初の工程で唖然とすることでしょう。なぜかというと、安定用プレートの切り口はバリだらけだし、傷防止用のブラケットはみごとに変形してつぶれた状態となっています。これではどんなに叩こうが差し込むことは不可能だし、形を整える方法は紹介してないので「どうやって形を整えるというの?」と落胆してしまいます。

この難関をクリアするための救済テクニックをご紹介します。

ガッツリ変形して硬い『傷防止用ブラケット』は湯煎することで柔らかくほぐれ、難なく差し込めるようになりますのでご安心ください。

それでも、アルミ角パイプ製『安定用プレート』の切り口はバリだらけな状態ですから、傷防止用ブラケットを差し込む前に手入れしておくことをおすすめします。

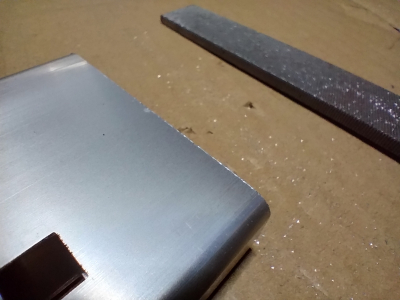

バリだらけの安定用プレート

私は下写真のようにかなり大きく面取りしています。アルミ材ですのでそれほど力が必要な作業ではありません。簡単にヤスリで削れます。

安定用プレートの切断部を面取り

沸騰させたお湯をバケツに入れ、変形してガチガチの『傷防止用ブラケット』をダメ元で浸してみました。すると、1分ほどでいい感じにフニャフニャ状態になり「これなら、いける!」思わずガッツポーズした夜間作業のひと時でした。

傷防止用ブラケットを湯煎

傷防止用ブラケットを熱湯に入れたとたんに強烈な悪臭が立ち上りさすがに中国製といった感じ。とにかく体に悪そうなケミカル臭がさく裂しますので心の準備を! 換気はマスト!!

傷防止用ブラケットというより必須なグリップ材

安定用プレートがキズ防止用ブラケットに入らないからといって、ブラケットの内側にある突起(抜け防止用)をちぎったりしないでください。

傷防止用ブラケットを湯煎してフニャフニャにしたら、内側に突起があっても簡単に安定用プレートに差し込めます。

安定用プレートの両端(傷防止用ブラケットの取付け部)には片面に2つずつ四角い穴が開けられており、キズ防止用ブラケットの内側にある樹脂の突起が入る構造となっています。なのでちゃんと組み立てたら簡単には外れないようになっています。

そして、この黒いパーツ(傷防止用ブラケット)は安定用プレートのキズを防止する効果はもちろんありますが、キズを防止するというより安全な作業のためには欠かせないグリップ材であることは間違いありません。

② 安定用プレートを脚立本体の足裏部にあるスペースにはめ込みます。

説明書 組み付け方法より

安定用プレートを脚立足裏のスペースに差し込むのですが、これは意外ときつめの嵌め合いとなっていますので、ゴムハンマー等で軽く叩いてはめ込んだほうが良いかもしれません。そして、できるだけ穴位置がズレないように注意してください。次の工程でネジの取付け作業があります。

むやみに安定用プレートをずらそうとすると、脚立本体のアルミパイプの切り欠き部が接触して安定用プレートにキズが入りやすくなっています。(保護用の樹脂パーツがありますが、どうしてもアルミ材同士が直接接触するようです。)

③ はめ込んだプレートと脚立本体を付属のネジとナットを使用して取り付け、固定します。(取り付け固定には工具をご使用ください。)

説明書 組み付け方法より

同封されているのはサイズM6のネジとUナット(ゆるみ止め機能ナット)です。つまり、必要な工具は10mmのスパナやメガネ、あるいは10mmのラチェットなどです。

必要な工具 10mmメガネもしくはスパナ

荷物が届いたらすぐに脚立を使用できる状態ではありませんのであしからず。しかし、各パーツがしっかり機能できる状態に組み上げたら問題ないようです。荷姿の小型化による配送コストの削減と組立工数の削減により安価な商品となっているはずです。ひと手間かかりますが、仕方ないですよね。

安定用プレートの取付け完了

スライドの操作感、ロック機構の使いやすさ 【 Hill Stone 】

下の写真が収納時の形です。従来の脚立に比べると格段にコンパクトなのが分かります。そして、ハジゴの踏み段のところに黒いベルトを巻いているのがわかるでしょか?

実はこのベルトを巻いていない状態で運ぼうとしても運ぶことが出来ません。なぜかというと、持ち上げようとした瞬間にハシゴがびろ~んと伸びてしまうんです。それくらい簡単にスライドします。力を込めて引っ張り出すといった感じではありません。

ロック機構としては、ちょうど折り畳み傘の柄を伸ばすときを思い浮かべてみると良いでしょう。折り畳み傘の柄の部分を伸ばすと所定の長さまで伸びたとき『カチッ』と自動でロックされるされるじゃないですか、あれと同じです。

踏み段を巻いているベルトを緩めて、脚立を片手で引くとスルスルと数本のシャフトが同時に伸びしまいます。ですので、上の段から一段づつ引き延ばして必要な高さに調整すると良いでしょう。一つ目の踏み段を右手で引っ張り、二つ目の踏み段を左手で押えながら引っ張ると30センチくらい伸びたところで黒い樹脂のロックバーが勝手にカチッとはまります。

折り畳み傘の柄を縮めてしまうときに繋ぎ目にあるボタンを押してロックを解除して柄を収縮できるように、スライド梯子では黒い樹脂のロックバーを内側に引っ張ることでロック解除できます。

各踏み段の側面にある黒い樹脂製のロックバーですが、どうもバネで常に外側に引っ張られているようです。そのため、踏み段を30センチくらい伸ばすとロックバーが勝手にロック溝に入り込んでロックされている。つまり、ロックバーをバネに逆らって内側に押し込んだ状態を保持している間だけロック解除の状態となっているようです。

スライド脚立を伸ばしていく時は、踏み段を一段づつ引っ張っていけば勝手にロックしてくれます。収納状態(短い状態)の脚立を伸ばし始めるときは左右の足を同時に伸ばすことも可能ですが、徐々に長くなってくると右足を伸ばしたら、次は左足を伸ばすというふうに交互に伸ばしていくほうが作業しやすいと思います。

ちょっと気をつけないといけないのが脚立を縮めるときです。踏み段一段分の高さがおよそ30センチあるのですが、その一段分だけ低くしたいという場合、両足では4つのロックバー(左右の脚にはそれぞれ2つづつロックバーある)を操作して解除する必要があるのです。となると、当然左右の脚を交互に縮めていくのですが、踏み段の上に手を置いたままで脚を縮めようとすると、ロックが解除されたとたんに上の段がストンと落ちきて手を挟まれてしまう危険性があります。

踏み段の各一段ごとにロックバーが2個(左右に1個づつ)あるため、一段縮めるときに左右のロックバーを同時に操作しなくてはいけないと思い込んでしまうのではないかと思います。もちろん左右のロックバーを同時に内側へスライドしてロック解除を行うことは可能です。

伸ばすときには便利なオートロック機能なのですが、縮めるときはロック解除操作の慣れが必要です。

実際はロックバーの解除は左右別々に行えたのです。まず、片方のロックバーを内側に引っ張ると解除した方だけがわずかに縮みます。(おそらく、ロックピンが抜けて先端だけが穴の入り口に引っ掛かっているような状態ではないかと推測)

次に、もう片方のロックバーを内側にスライドして解除すると一段分の踏み段が縮みだします。

安定感、グラつきの有無 【 Hill Stone 】

従来の脚立でも、脚立の安定感を出すためにはフレームの剛性を上げるのですが、そうなるとどうしてもフレームが大きくなっていくものです。そのため、メーカーにより安定感にかなり違いがあり、いくらアルミ製だといっても剛性感の高いものはその分それなりに重くなります。つまり、重さと安定感(剛性感)はトレードオフの関係となり、脚立を軽量にして運搬、取扱い易さを重視するのか、あるいは多少は重くなったとしてもヘビーユースにへこたれない堅牢さを重視するのか各メーカーの特色が出ています。

また、各パーツが華奢で変形しやすいとガタツキが発生して脚立はフラフラとして安定感の欠けた状態となってしまうのです。

はたして、スライド脚立の安定感はどうかというと、まあ結構悪くないなという印象です。スライド脚立のフレームは『極太の振り出し竿(釣り用)』のような構造となっているため、従来の脚立に比べると非常に部品点数が多く、剛性を高めるのは構造的に不利ではあると言えます。

そのため、荷重がかかっても変形しずらいように脚立の踏み段を支えるフレームの径を大きくしているようです。中国製の商品であり、細かいところに雑さがあり大陸のおおらかさを感じますが、スライドするフレームの精度に関しては気になるようなガタツキもなくスムーズに伸縮する印象を受けます。

実際に2.5mの高さ(実際の足場は上から2段目)で作業してみても特に不安もなく作業できました。まあ、ですが18kgの重量級な脚立に変わりありません。

設置場所の調整のしやすさ(脚の角度や伸縮など) 【 Hill Stone 】

まずは作業現場に『保管場所からスライド脚立を取り出し移動する』必要があるのですが、このファーストステップがまあまあ大変です。なにせ18kgとかなり重く、女性にとっては重労働と言えるレベルだと感じます。

次に脚立の開脚角度調整をするのですが、調整可能な開脚角度は限定されています。収納時の閉じた状態の開脚角度を0°の状態と表現すると、およそ30°、110°、180°の位置でロックできるようになっています。(通常の脚立ではおよそ30°と180°の位置で開脚固定)

スムーズな開脚(30°開脚)

開脚角度のロックとロック解除レバー(110°開脚)

180°開脚して梯子モード(180°開脚)

脚立として使用する場合、折りたたんだ状態(0°)から開脚させるのですが、折りたたんだ状態では角度調整時のロックはなされていません。(通常の脚立でも折りたたんだ状態では固定されていません。)

脚立として使用する場合の一般的な固定位置(30°)まで開脚する場合、閉じた状態から30°までの開脚を非常にスムーズに行えます。そして、30°の位置まで脚を開いたらロックはバネによって自動的にカチッと掛かってくれます。

そして、所定のロック角度位置から別の角度へ変更する場合、まずはロック解除を行います。下の写真に写っている、最上部の踏み段のすぐ横にあり左右の脚を繋いだ長いレバーがロック解除レバーとなっています。

開脚部のロック解除レバー

下の写真のようにロック解除レバーを引き上げることで角度調整用のロック解除をおこなえます。

ロック解除レバーを引き上げて解除

脚立として作業する際の高さにもよりますが、スライド脚立として使用する場合は基本的に長く伸ばして高い場所で使いたいと考えている人が多いのではないかと思います。しかし、もしも自分の肩くらいの程度の高さに設定して使用する場合は2~3段分を伸ばしてから脚を広げてもよいのではないかと思います。

開脚角度を決めてから伸ばす

そして、さらに自分の肩よりも高く伸ばして使用したいときは、まずは脚の角度を広げて開脚角度用のロックを掛けてから片脚づつ交互に伸ばしていくのが良いかと思います。

使用感・作業性 【 Hill Stone 】

脚立としての使用感

まず一番に感じるのは振り出し竿構造のわりには思った以上にしっかりしているので、まあまあ安定感があるという点です。つぎに、スライド脚立はかなり重いものの同じ高さの通常の脚立に比べたら非常にコンパクトな姿にできるため、作業したい場所に運搬しやすいのが最大の特徴です。

高さ2.5mの通常の脚立を運搬しようとする場合、トラックやかなり大きなバンでもない限り積み込めないと思うのですが、スライド脚立であればほとんどの車に積み込むことが可能だと思います。

運搬時はベルトで固定

フレームの伸縮は非常にスムーズで、固定用のベルトを外してしまうと脚立を持ち上げようとした途端に脚が伸びてきて身動きが取れなくなってしまうと思います。なので、作業をしたい場所にスライド脚立を移動し、設置場所を決めてから使用したい高さまで脚を伸ばすという使い方が良いようです。

ベルトを外すと足のスライド可能

そして、脚立を設置したい場所は必ず平地とは限りません。むしろ、段差がある場所であったり、傾斜地であったりと条件が異なってくるのではないかと思います。そんな時は左右の脚の長さを自由に調整できるため非常に便利ではないかと思います。

ただし、通常の折りたたみ脚立の中には4本の脚の先端長さを自由に調整できるタイプのものがありますので、それに比べると調整の自由度は低いと言えるでしょう。

脚長を傾斜地に合わせる

しかしながら、1mを超えるような段差がある場合はこのスライド脚立の方が有利になってきます。

大きな段差を吸収できるスライド脚立

従来の折りたたみ式脚立でも足場の凹凸によりフレームが捻じれるような感じになることはあります。スライド脚立でも同じように足場の凹凸の影響を受けてきます。従来の折りたたみ式脚立では凹凸の影響で足が浮く傾向があるのに対して、スライド脚立の方は良い意味で上手く捻じれながらなじんでくれる印象を受けます。

従来の折りたたみ式脚立のように四本脚だとどうしても脚の1本が地面から離れてぐらつきがでることがあるのですが、このスライド脚立は安定用プレートで2本の伸縮フレームが繋がっているので接地面積が広く、しかも、ある程度ねじれを吸収してくれるためガタツキが出にくいのだと思います。

安定用プレートでしっかり固定

ただし、今回の事例のようにコンクリートの緩やかな凹凸には上手くなじみましたが、もしも土や石といった足場では状況が変わってきて逆に安定用プレートが邪魔になってくるケースもあるでしょう。

脚立作業の実例 雨どいの掃除

これまで、梅雨の時期になると豪雨の際に軒樋から何度か雨水がオバーフローしたことがありました。そのため、予てから軒樋の掃除をしたいと思ってはいたもののどうやって作業環境をととのえようかと悩んでいました。

軒先の高さ3.2m。この高さゆえ候補としてレンタル足場やレンタル脚立などを考えていたのですが、スライド脚立の存在を知り今回の購入となっています。そして、この軒樋掃除こそが最大の購入理由となっていました。

なるほど、オバーフローするはずです。想像以上の詰まり具合にビックリしました。

北面の軒樋に溜ったコケ

瓦と雨どいのコケを除去

除去した大量のコケ

洗浄して作業完了

本来であれば、家のメンテナンスとして業者に依頼して屋根の清掃と塗装仕上げまでやってもらうのが理想なんですけどね。どうりで、リフォーム業者のチラシが入るはずだよ。

ハシゴとしての使用感 【 Hill Stone 】

「万が一の時はハシゴとしても使用できるから便利だよね」という軽い感じで選んだスライド脚立なのですが、はたしてこれをハシゴとして使用する機会があるのだろうかというモヤモヤ感があります。

なぜなら、一応下写真のように真っ直ぐに伸びて5mハシゴの形になります。ですが、脚立を開いてハシゴへと変身させるため脚立の足先部にあたる太いフレームが両端に配置されるようになります。

そうなると、太くて重いハシゴの先端部を空中で操ることになるわけで、どう見ても不安定なはず。

ここで『使用感』という表現にしてはいるものの、あくまで『5mのハシゴとして使用した場合』の推測の域ではあります。地面でハシゴの形に伸ばすだけでもかなり大変なのでとても一人で5mのハシゴとして使用することは困難だろうと思います。ほんとうに追い込まれた状況になり『火事場の馬鹿力』でも発揮しない限りは5mハシゴとして使おうとは思わないでしょう。

梯子を伸ばすと5m

ステップの幅、滑りにくさ

ステップの幅は34cm~32cmで奥行が4cmとなっていて滑り止めの溝が加工されています。(ちなみに、伸縮する両サイドのフレームは脚先部の太い部分で直径7cm、脚立の開閉部で直径5cmといった感じ)

「ふみさん」あるいは「ふみざん」と読むそうです。脚立やハシゴで上り下りするときに足を掛けるステップ部分のこと。

一般的なハシゴである【ハセガワ アルミ2連はしご 軽量タイプ HEN2型 5.17m】の商品スペックとして踏み桟の幅では33.5cm、踏み桟の奥行4.2cmとありました。

つまり、ほぼ同じサイズになります。このあたりは実績のある商品のスペックをコピーしているんでしょうね。結果として、使いやすいサイズであるということです。

安定して作業できるか

これまで、4~5mの高さに上るとなると2連ハシゴを使うことがほとんどでした。そして、2連ハシゴを使用するときもそれなりに揺れたりしていました。今回、試しに4mくらいまで伸ばしてスライド梯子として使ってみました。梯子に上るときはもちろん多少の揺れはあります。しかし、従来の2連ハシゴとくらべて遜色ない印象でした。

この試用から感じたことは、下の写真のように壁伝いに梯子を伸ばしていけるような環境に限っては一人でも意外と梯子を伸ばしていける印象を受けました。梯子を伸ばすとき、上の半分は梯子の表面から操作できますが、ある程度長くなったら梯子の裏面(梯子と壁の間に立ち)にまわれば意外と操作しやすいようです。

しかしながら、梯子を掛けたい場所が軒先など空中に張り出したような場所だと一人では無理があるようです。このような状況では少なくとも二人以上での作業をおすすめします。

それから、梯子モードで使用した場合の片付けがなかなか手間取りました。まさに『行きはよいよい、帰りは怖い』といった感じで、『梯子の裏面に回れば意外と一人でも梯子を伸ばせるじゃん』と調子をこいていたのですが、さすがに上部先端が重いこともあり徐々に不安になり4mくらいで止めました。

そして、問題は片付けなんです。調子に乗って梯子を伸ばしたのは良いもののいざ梯子を縮めようとしてもなかなか上手くいきません。縮めるには左右にある2つのロックバーを解除しなくていけませんし、解除した途端に上の段が勢いよく落ちてくるのではないかと心配だから支えておきたいし。そうなると手が3本必要になるのです。やあ、さすがに焦りました。「やっぱり一人作業には無理があったなどうしよう?」って感じです。

しばらく、この状況と格闘しながら気づいたことがありました。それは『ロックバーの解除は左右同時に操作しないといけいない』と勝手に思い込んでいたんだと。

結局、どうしたかというとロックバーの解除は左右別々に行えたのです。片方のロックバーを内側に引っ張ると解除した方だけがわずかに縮みます。(おそらく、ロックピンが抜けて先端だけが穴の入り口に引っ掛かっているような状態ではないかと推測)次にもう片方のロックバーを解除するのですが、このとき上の段が滑り落ちてくるのが心配で上に持ち上げてしまうと最初にロック解除した方が再びロックされてしまう可能性があります。ですから、2個目のロック解除の際は自分の手を挟まれないように軽く受ける気持ちで支えていると良いでしょう。

持ち運びやすさ(重量バランスなど)

通常の2連はしご(5m)くらいであれば、はしごを伸ばした状態であっても多少は左右に移動させることはできる。だけど、脚立兼用のスライド梯子では梯子を伸ばしたときに太い脚先が梯子の先端にくるため、先端が重くなり過ぎて動かすのはちょっと怖いかも知れません。

運搬する際は、もちろんフレームを一番短くした状態であれば比較的に取扱は難しくないでしょう。だけど、とにかく重い。

安全性 【 Hill Stone 】

スライド梯子は非常にコンパクトに収納できるという特徴があります。そして、収納時はマジックテープ式のベルトで固定しているので伸びたり、開いたりしないようになっています。

しかし、固定用ベルトを外して持ち上げようとすると途端にスライドして伸びてきます。また、脚が閉じている状態でのロックボタンは存在していませんのでスライド梯子を横にずらそうとするとすぐに脚が開いてしまいます。(通常の脚立でも閉じた状態でのロックボタンはありません。)

安全ロック機構の有無と信頼性

固定用ベルトを巻いた状態で使用したい場所まで運び、ベルトを外してスライド脚立のシャフトを細い方から一段づつ順に伸ばしていきます。シャフトを一段伸ばすごとに踏み段(踏み桟)が出来上がっていくのですが、一段分シャフトが伸びると各踏み段に備わっている安全ロックが自動的に掛かる仕組みになっています。

各段にロック機構付き

ただし、シャフトがしっかり伸び切っている状態でなければ穴位置が合わず安全ロックはかかりません。

説明書には『もしもロックがかからない場合』という対処法が紹介しています。私自身が経験したことではないため上手く説明できませんが、伸縮するシャフトの端部に【タブ部分】という箇所があり、まずはそこに工具等を引っ掛けてひっぱり出すようです。

つぎに、ロックバーを内側に引っ張り(ロックバーはバネで外側に引っ張られている状態)ながらタブ部分の内側を覗くと2つの穴が見えるので2つの穴位置を揃えると良いようです。

各種注意事項

ロックがかかるときはカチッという音があり、ロックが穴にしっかり入ったような節度感があります。その時、ロックが穴に入ると同時にロックバーの位置が外側へと移動したことを目視にて確認できます。

そのため、ロックバーが内側に移動してロックが自然に外れるということは基本的には考えられません。なぜなら、左右2つのロックバーがバネ力に逆らいながら内側へと同時に移動させなければならないのですから。

挟まれ注意

私個人的にはロックが外れるという心配はないのですが、どちらかというと作業終了時にスライド脚立を片付けるときが危ないと感じます。上の注意ステッカーに『指づめ注意』とあるように指を挟まれないように注意する必要があります。

伸びた状態のスライド脚立のシャフトを縮めるには、踏み段の両サイドにある2つのロックバーを内側へと押し込むような動作をしなくてならないのです。そのため、ロック解除にばかり気を取られていて、もしも踏み段の上に手を置いた状態でロックを解除してしまうとシャフトが急に縮んでしまい落ちてきた一つ上の踏み段で手を挟み込んでしまう危険が潜んでいます。

先に”ロック解除操作のコツ”でも紹介したように、左右2つのロックバーを内側に同時にスライドさせる必要はありません。例えば左側のロックバーを内側にスライドさせると半解除のような状態となり、そのまま右側のロックバーを内側にスライドすると踏み段一段分のロックが解除されて縮み始めます。

安全上の注意

滑り止め機能の有無と効果

踏み段(踏み桟)の足を置く面(上面)には滑り止めの加工がなされています。アルミの踏み段に細い溝が5本加工されていて、脚立の上り下りの際に足が滑らないように安全対策がなされています。

アルミの表面にローレット加工のような鋭い凹凸をつくってまでグリップを高めるような処理はなされていませんが、溝ナシのアルミ角パイプの踏み段に比べたら滑り止め用の溝加工があるだけでも大きな違いがあります。

踏み桟の滑り止め

脚立として使っていると踏み桟の上面は上の写真のような深めの溝があります。それに対して、裏側である下面は下の写真のような浅めの細かい溝が加工されています。そのため、スライド梯子として使用する場合はハシゴの上半分では踏み桟の裏側を使用するようになるためこの溝が浅い面が表となってきます。

そうなると、たとえば足裏に土がつくような環境で梯子として使用する場面では梯子の上側でやや滑りやすくなってしまいそう。おそらく金属加工の都合上こういう形状になっているのだろうと推測しますが、裏面も深い溝になっているとより安心なんですが。それでも溝ナシよりはだいぶましです。

踏み桟の裏側 (ハシゴ使用時の滑り止め)

使用時の安心感

メーカーが公表しているスペックでは耐荷重150kgとなっていますので、「結構強いんだな」という印象を受けますが、はたして実際にどのように感じるのか気になるところですね。身長170cm 体重およそ60kgの私が実際にスライド脚立を上り下りしてみてグラつく感じはほとんどありません。(ただし、脚立を設置する地面の凹凸により影響を受けます。)

充分な剛性感

傾斜地では左右の脚の長さを変えて使用できるため大変便利です。とはいっても、微調整する機能はなく踏み段の1段分単位で脚を縮めたり伸ばしたりして使用することが可能となっています。片脚を縮めたからといってガタツキがでるようなこともありませんので、傾斜地や段地の状況にあわせてセッティングすることができます。

状況に合わせて使い分け

SGマークなどの安全基準への適合

脚立やはしごに関連する国内の安全基準としては、仮設工業会認定、SGマーク、Aマーク、JISマークなどがあります。スライド梯子(伸縮はしご)でこれらの安全基準をみたしているものは見当たりません。

日本製の伸縮ハシゴとしては、特殊梯子製作所有限会社(スーパーラダー)があります。安全基準への適合等の表記は無いようですが、他の中国製とは価格帯が一桁違います。

|

|

新品価格 |

![]()

他にも株式会社ピカコーポレーションという日本メーカーから伸縮はしごが販売されていますが、こちらも価格帯が1桁違います。(ECサイトでは型式が異なる廉価品もあるようです。)

|

ピカ(Pica) アルミ製伸縮はしご スーパーラダー SL-500J 自在脚タイプ 価格:160490円 |

![]()

仮設工業会認定

仮設工業会認定マークは、仮設機材の安全性を保証するもので、一般的に「マル仮マーク」と呼ばれています。このマークは、仮設工業会が定める基準に合格した製品にのみ表示され、刻印やラベルなどで表示されます。刻印が難しい製品には、ラベルや印刷で表示されることもあります。 Search Labs | AI による概要

SGマーク (製品安全協会)

SGマークは、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品であることを示すマークです。SGとは「Safe Goods」の略で、製品の安全性を保証する「安全と安心の目印」です。SGマークが付いている製品には、製品の欠陥による人身損害に対する賠償制度も付加されています。 Search Labs | AI による概要

Aマーク (軽金属製品協会)

軽金属製品協会はしご脚立部会基準は、はしごや脚立の製品安全に関する基準です。この基準は、製品の強度や構造、使用時の安全性などを規定しており、製品に「Aマーク」を表示することで基準に適合していることを示します。 Search Labs | AI による概要

JISマーク

JISマークは、製品が日本工業規格(JIS)に適合していることを示すマークです。登録認証機関から認証を受けた事業者が、製品やその包装などに表示できます。JISマークは、製品の品質や安全性を保証する指標として、取引や公共調達、消費者の安心な製品選択に役立っています。 Search Labs | AI による概要

耐久性・品質 【 Hill Stone 】

耐久性に関しては、これから先使って行きながらの評価することになりますが、その耐久性を占う一つの指標として部品の品質を考察してみたいと思います。

まずは、メインとなる伸縮シャフトについての印象として、シャフトの伸縮はスムーズでとくにガタツキが出るほどの隙間があるような印象はありません。ただし、数回使用した状況で伸縮するシャフトの表面には擦れ痕であるスジが出てきました。まあ、だからと言って動きが渋くなるというような不都合な点はなく見た目の問題です。

人によっては気になる人もいるのかも知れませんが、いかんせん作業用TOOLなのですから私は多少のキズがあろうと気にしていません。

脚立として使用する際、通常の脚立であれば天板が備わっているのですが、梯子兼用脚立というキャラクターからどうしても天板を備えることは出来ないようです。それに、現場での脚立使用において安全面の配慮から『天板使用禁止』としている事業所が多いことを考えると特に問題ないと思います。

【ちなみに、自宅の軒樋掃除では一番上段(天板にあたる部分)に上らないと作業ができなかったのでスキマのあいた2本の踏み段に立ってみると意外と問題ありませんでした。靴のサイズは27cm】

収納性 【 Hill Stone 】

縮めた際のサイズ、厚み

メーカーの公表によると

高さ 約90cm 幅 約47cm 厚み 約17cm

となっています。

保管場所の取りやすさ

スライド脚立(スライド梯子)にとって、ここが一番のセールスポイントなのですが、やはりクローゼット内に収まるとほっとしますね。立てた状態で収納するとかなりコンパクトに感じます。ただ、安定用プレートが意外と長く感じるため、収納スペースにまあまあ奥行が必要な印象を受けます。

収納時の安定性

運搬時や収納時の姿勢を保つためには固定用ベルトが欠かせません。このベルトを掛けることでシャフトの伸びを防いでくれる。まあ、しかし脚立の折れ曲がる部分はフリーだし、シャフトが縮んだ状態ではロックが掛かっていないため縮んだ状態のスライド脚立はちょっと傾くとすぐに倒れようとします。自立させることも不可能ではないのですが、少し近くの壁などに預けるようにした方が良いかも知れません。

コンパクトに収納できる👍

スライド脚立・梯子のメリット・デメリットのまとめ

メリット・デメリットを考えるとき、基準となり比較する対象が必要になります。スライド梯子は従来の2連ハシゴと比較し、スライド脚立は従来の脚立と比較することとなります。

スライド脚立のメリット

とにかく、収納しやすいということに尽きます。これまで脚立は中型・小型のもおのを揃えており、さらに中型の立ち馬も持っています。これくらいまでなら自宅内に収納できるのですが、屋根のメンテナンスに使えるような脚立を購入するとなると『いったいどこに収納するの?』という問題に向き合っては購入を何度も断念してきました。

大きな脚立を購入して屋外に施錠して保管する、あるいは必要な時にレンタルするという選択肢もあるにはあるのですがどちらもしっくりこない。

『必要な時にすぐに取り出せて、使用しないときは自宅のクローゼットや屋外収納庫に保管できる』これこそが最大のメリット。

スライド脚立のデメリット

最大の弱点は『とにかく重い』ということ。それから、使える状態にすること(脚立へとトランスフォーム)が必要なことと使い終わったあとに収納準備を(ミニ脚立へとトランスフォーム)しなくてはならないという点です。

スライド梯子としてのメリット

こちらも同じく収納で大きなメリットがあります。2連ハシゴはレンタルするとしても運搬が大変だし、購入するとなると割と高額な商品なんです。

スライド梯子なら、保管はもちろん運搬も容易に行えるし、中国製のものであればさほど高額ではないので比較的購入しやすい商品だと思います。

スライド梯子としてのデメリット

軒先など壁から突き出したようなところに梯子を設置する際、2連ハシゴなら一人でも設置できると思うのですが、スライド梯子の場合はひとりでは設置が困難だといえます。やはり、スライドして梯子を伸ばすときは壁伝いに伸ばすほうがやり易いようです。

もう一つのデメリットは使った後の片付けです。2連ハシゴなら一人でも片付けできるのですが、ロックを解除しながら一段づつ梯子を縮めていく作業は慣れないとかなり大変だと思います。油断すると指を挟んでしまう可能性があります。

それから、『やっぱり中国製は不安だから日本製のスライド梯子がいいな』というかたにとっては価格が大きなデメリットとなります。ざっと10倍くらいの開きがあります。

購入時の注意点・選び方のポイント

使用する高さや作業内容に合ったサイズを選ぶ

当たり前のことなのですが、作業する内容によっては脚立・梯子では不向きであり、足場等が必要になる場合があります。このあたりの判断は難しくDIYでの作業では無理のない軽作業に留めるのが良いかと思います。

スライド梯子(伸縮はしご)では8mくらいまで伸びるものもあるようですが、一般人が上るような高さではないと思います。標準的な足場1段の高さが1.7mですから4段の足場に届く高さといったら怖いというレベルではありません。危険!!!!

私なら、足場の2段目に手が届くくらいまでなら脚立で無理なく作用ができるというくらいの感覚です。

安全ロック機構など、安全性をしっかり確認する

スライド梯子を見ると直感的に「伸び縮みできる便利なハシゴなんだ」というふうに映ってしまい、わたしのような安直なタイプはすぐにポチってしまいます。そして、いざ使ってみると「どうやって縮めるんだ」という事になってしまいます。

後から分かったことですが、私がいろいろ試してみて行きついた『こんなふうに使うと良さそう』という使い方を最初から紹介しているメーカーがあったのでした。

それは、特殊梯子製作所有限会社のスーパーラダーでした。HPの動画を見て『これなら安心して使えるな』というのが私の素直な印象です。そして、「ヒ~値段が高い!」と思わず声が出てしまう商品でした。

スライド梯子(伸縮はしご)は他にもいろんなメーカーから販売されているようですが、ECサイトの写真をみるかぎり基本形状はほとんど同じように見えます。そして、各段のステップを固定するロック機構の作りもほとんど同じようで各段を伸ばすと自動的にロックが掛かり、ロックを解除する時は踏み桟の側面にある左右それぞれのロックバーをスライドして解除するようになっています。

そんな中、ロック解除方法が若干異なるものがありました。

それは長谷川工業株式会社のLSスカイラダーです。まずは、大前提として二人で作業するように想定しています。まずは一人がロック解除用のプルリングを引いた状態を維持します。もう一人がその間に伸ばした脚立を縮めていくのですが、途中からロック解除のプルリングからは手を放しているのだけども縮み続けます。(メーカーHP動画)スカイラダーの収納は早いのですが、つまり、各段のロック機能は独立していないようです。このあたりはメーカーの考え方の違いといったところでしょう。

収納場所のサイズを確認する

スライド梯子・脚立を購入するとなると、作業に必要な高さを確保できるかということと同じくらい重要なことが購入後どこに収納するのかという問題です。

当たり前のことですが、伸ばした時に長いものは基本的には縮めてもやはり長めになるものです。また、伸ばした梯子を縮めるときに指を挟まないように各段の踏み桟にクッション材を取付けたタイプもあります。このようなタイプはどうしても収納時のサイズが大きめになってしまいます。ですから、ポチる前に必ず収納時の寸法をチェックしましょう。そして、収納予定スペースにゆとりがあるか確認しておきましょう。

我が家の場合、軒先までの高さは3.2mありますので無理なく作業するには足の立ち位置が高さ2mくらいになるのが良い状態です。つまり、脚立だと2.5mくらいは必要になります。

まとめ

中古住宅を購入した方にとっては、家のメンテナンスはどうしても欠かすことのできないものです。一番確実なのは、信頼できる業者さんとお付き合いしながら住宅のメンテやリフォームを相談してコンディションを維持していくことが理想だと思います。しかし、住宅の維持管理費用というのは高額になってしまうのも事実。

そこで、自分で出来る範囲は自分で作業してみたいという方に作業用のはしごや脚立を準備しておくことをおすすめします。事実、我が家の雨どいのオーバーフローは突然の出来事でした。そのときは、バケツの水を投げつけたような大きな音を出してあふれ出る雨水をお隣さんから知らされ、慌てたことをよく覚えています。雨カッパを着て、お隣さんから借りた脚立を広げてハシゴにしてなんとか応急処置をできたのでした。

他にも、臭突の排気ファンが夜中に故障して警報音で目が覚めたときがありましたが、そのときだってハシゴがあれば対処しやすかったはず。とまあ、とかくトラブルはつきものなのです。だからこそ、”備えあれば憂いなし”ということで是非ご検討ください。

スライド梯子・スライド脚立の最大のメリットは自宅内に収納出来て、必要な時にすぐに使えるということに尽きます。通常のものより、使い勝手では劣る部分はあるのですが、邪魔にならずに保管できることはありがたいことです。

| プロモーション |