突然、そんな日はやってきます。昨日まで元気だった家族が、突然倒れてしまう。

そんな経験をされている方は、意外と多いのではないかと思います。脳梗塞リハビリセンターHPによると脳梗塞を含む脳卒中は日本において死因の3位であり、介護が必要となる病気の1位になっているそうです。

今では、かなり周知されていると思いますが、脳梗塞は初期医療処置が早ければ早いほど、後遺症を最小に抑えることができるようです。そして、リハビリにより、ほぼ完全に回復する方もいます。

脳梗塞等になってしまうと、本人が一番つらいでしょう。数か月の治療とリハビリを終え、無事に自宅に戻れる頃には喜びに満ちています。しかし、退院の喜びもつかの間、同時に、迎え入れる側としては、一抹の不安を感じない家族はいないでしょう。

私は、「自立した生活(一人で食事、入浴、トイレ)ができないなら、施設に入ってもらうよ」と父に告げています。なぜなら、老老介護により、母が倒れないようにするためです。そして、杖をつきながらも、何とか自力で歩けるようになっている本人を、私はどんな形でサポートできるのか、懸命に知恵を絞りました。

この「和室用手すり」は、介護用品のパンフレットを見ても、あまりピンと来るものがなく、もっと使いやすいものができるのではないかと、必死になって考えた末に思いついたアイデアの一つです。ハンディキャップを負いながらも、自宅での生活を望んでいる家族のために、全力でサポートしたいと思っている、そんな、同じ境遇の方に参考にしていただけたら幸いです。

リハビリ用具としても使える。和室用の両手でしっかりつかめる手すりの紹介

ありそうで無い 「 固定式 の 和室用手すり 」

介護用品は、専用のショッピングカタログがあり、そこから注文できるようになっています。

自治体の介護保険を利用して購入限度額内であれば、一割負担で購入できます。

(自治体により負担額が違ってきます。)

そのカタログには、室内に置くタイプの手すりはありましたが、しっかりと設置できるものはありませんでした。

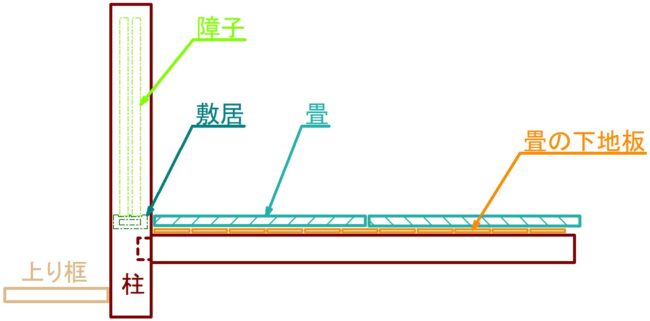

父の話では、階段や登りの段差を超えていくときは、上半身を前方に預けるようにして移動する方が楽だそうです。上がり框が高い「高床住居」では、とくに最後に敷居を超えて畳の間に入るとき、入り口の柱に手すりがあっても、上体を前に持っていくことが困難だというのです。

もちろん、柱に手すりがあれば、手すりがないよりは良いのですが、歩行時に杖を必要とする状態の方にはあまり好ましい環境ではないようです。そこで、「無い」のであれば自分で作る。まさにDIY。

一番考慮すべきは 歩行困難者が安心して体重を預けることができるか?

いかに、しっかりと手すりを固定するかが肝心です。そこで、一番重要なのが「丈夫な基礎」をつくるということです。そのために、私が考えたのは畳を一枚はがし、畳の下地板と骨組みの角材をしっかりとビスで固定して床骨組みとベース板を一体化するということでした。

天板には10mmのコンパネを使用していますが、その板厚分を差し引いた厚みの角材をベース骨組みに使っています。畳のサイズは大きさ厚みなど個々の家庭で微妙に違いますので、はっきりとした角材の寸法を言えません。

もしも、この方式で和室に手すりを設置することを検討されるのであれば、まずは畳を剥がし下地板から畳上面までの高さを測ります。(つまりは使用している畳の厚みです。)

基礎骨組み用角材 = 畳の厚み - 仕上げに使う天板の厚み

そこから、仕上げに使う天板の厚みを引いた寸法で骨組みを組むと畳とほぼ同じ高さの一畳分の板間を作ることができます。

土間横の和室に手すりを作る

穏やかな土間上り階段を上り終えるとキッチン床と同じ高さの踊り場があります。その踊り場から和室へと「最後の一段を安全に上り下りする」ための手すりを作ります。

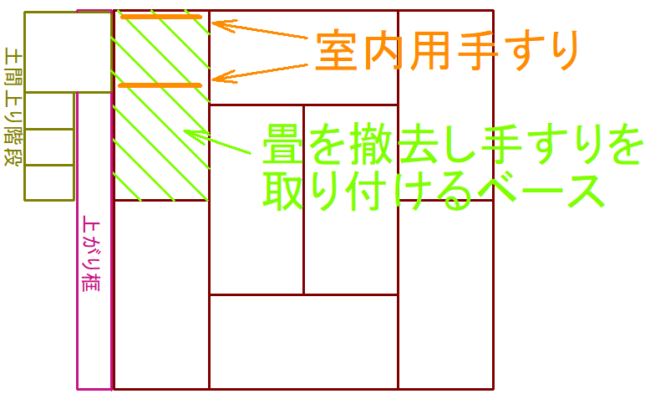

土間上り階段と和室の手すりの配置レイアウト

敷居横の畳を外し、畳の下地板に手すり用の基礎を作る

ごく当たり前なのですが、敷居と畳は同じ高さになっています。和室入口にある畳を一枚はがして、その畳が無くなった空間に丈夫な手すり用の基礎を作ります。

和室用てすりの基礎づくり 施工前

下地板の上に角材で骨組み その上にコンパネを固定して ベース完成

畳の大きさは基本的に部屋の広さを採寸して作るオーダーメイドとなっています。実家は本間の8畳なのですが、コンパネの定尺よりもわずかに広いようです。足りない部分はコンパネを細く切って加えています。

基礎の角材は長いビスを使って床の骨組み(根太、大引)にビス止めして床板が浮き上がらいようにしっかり固定します。また、基礎角材の配置は手すりを固定する時にビス止めしやすいように「手すりの幅に合わせて配置する」ことが大事です。手すりと手すりの間には体重がかかりますので少なくとも角材1本(1~2本)は施工してください。

手すり取付け位置に角材を必ず配置

和室用手すりを作る。 父の場合は、床から手すりまでの高さ800mm

何度も申し上げますが、手すりの高さは、対象となる方の体格や体の状態で最適な寸法は違ってきます。ですから、この寸法で手すりを作ると良いですよとは言えません。介護専門職の方に相談してから、手すりを製作されることをおすすめ致します。

私が作った手すりは、いろいろと考えた末、ひらめいてからは、非常に短時間で製作しています。ですから、木材の骨組みには改良の余地があります。ただし、全体のレイアウトの参考にはなるのかと思いますので、宜しかったらお試しください。

この手すりの目的は、土間のように低い所から、「足が不自由な方」が、「上りながら和室内に入る」という動作を楽に、安心して、行えるように補助することです。また、下半身のリハビリとして、室内でかかとを上げたり、太ももを上げたりする筋力トレーニングにも使用できると思います。

畳とほぼ同じ高さの床に、しっかり固定した手すり

手すり取付けの重要なポイントは、「手すりにしっかり体重をかけられる」ということです。このことは、ここで紹介している和室用てすりに限らず全ての手すりに共通する注意点です。中途半端な手すり取付けは事故も元となりかねませんので気を付けましょう。

行き帰り(上り、下り)を意識して両方に手すり

まだまだ改良の余地はありますが、レイアウトの参考に!

この手すりの最大の特徴は、和室などの比較的壁が少ない部屋に、独立した支柱を持った構造となっていること。

通常てすりは、片側に設置する場合が多いようですが、半身が不自由な方にとっては両側に手すりがあるのが望ましいと思います。なぜなら、「行き」と「帰り」で、体が不自由な方が反対になりますので、転倒を防ぐには両サイドに手すりがあることが望ましい。とくに、小上がりな段差など。

「手すり」と「取り付け金具」は市販のものを使っています。手すり用の丸棒は長めのものを購入し、カットして使っています。

床角材の配置と手すりの組み方

・和室内にしっかりした固定式の手すり

・小上りの段差でも登りが楽

・歩行トレーニングも可能

CADで提案 アイデア手すり

和室用手すりの固定方法を、もしも別の形にするとしたら、こんな形もありだと思います。

アイデア その1 支柱付手すり

床から天井にかけて支柱を立てます。上段と下段にフレームを入れて井形に組む方法

こちらは、手すり支柱との間に若干のスペースを稼げることから、支柱は歩行の邪魔にならないと思います。

支柱付手すり アイデア その1

アイデア その2 支柱付手すり

アイデア その1をベースに改造した形です。手すりの金具下の短い支柱がなくても、手すりとしては成立します。ですが、この短い支柱があることで、手すりに体重を ”しっかり” とかけることができます。

難点としては、アイデア その1に比べて、手すりと支柱の間隔が狭いために、やや使い勝手が悪くなると考えらえます。

見た目にもスッキリとしますし、もしも、「取り付けスペース」に制限があるときはこちらの方が良いかもしれません。

支柱付手すり アイデア その2

まとめ

手すりを設置する場合は、利用者の利便性を一番に考えなければいけないと思っています。それから、安全性と強度でしょうか。手すりを本当に必要とする方は、時に、手すりを頼りにして、体重をかけて体を支えることになります。

手すりを取りをとりつける際は、十分な強度が確保できるかを確認することが大切です。「市販品の手すり」を壁に取り付けるときも、取り付け場所に柱や間柱などのしっかりとした構造物があることを確認してから施工するのがポイントとなります。

簡単な説明ではありますが「ほんのりと豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございます。

| プロモーション |