どうでしょう、「水平なものは」と聞かれたとき、あなたがまず思い浮かぶのは、やはりどこまでも広く青い海の水平線でしょうか?

おそらく、一般の人にとっては「水平」なんてそこまで意識していないのではないかと思います。ところが、DIYに興味がある方にとってはかなり関心があるこではないかと思います。

機械屋という仕事がら、日ごろから「水平」と関わりが深いので、水平の出し方についてご紹介したいと思います。ぜひDIYに活かしてみてください。

水平はDIYにおいても大事な基準であり、心地よい。

昔からの知恵 水で水平を出す

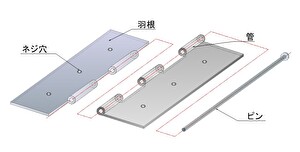

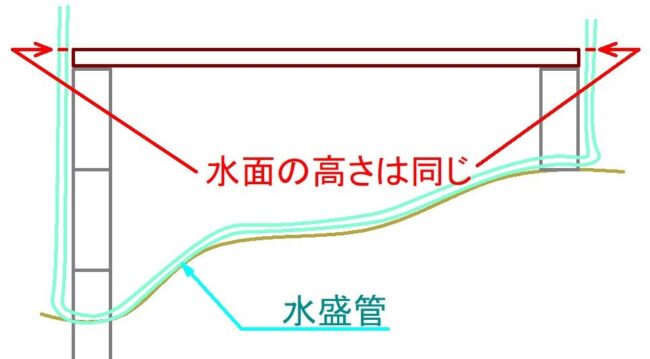

水盛管 ウィキペディアより引用

透明なビニールホースをU字形に保持し水を満たしたもので、離れた2点間の水準(高差)をもとめるもの。ホースの途中に気泡が入らないように水を満たすと、ホースの両端の液面は必ず水平(同じ高さ)になることを利用しています。水盛管はゴム管やガラス管が市販されるようになった明治時代中期ごろから使われ始めたようです。

水盛管の使用例 ( レーザー光が届かない条件で活躍)

水盛管

上イラストのように傾斜地に床板を水平に設置するような場合、床板を設置する基礎の高さを同じにする必要があります。そんな離れた2点間でも、水盛管の両端のそれぞれの水面の高さは同じになるため、基礎を同じ高さに設置することができるのです。

特に、レーザー光が届かない距離やレーザー光が見えずらい日中の屋外では水盛管は有効と言えるでしょう。現在は電子水もり管が市販されています。ちなみに、床板を設置した後であれば、床板の上に水平器を置いて水平ぐあいを確認することができます。

水準器で水平を出す

JISでは精密水準器について規格が定められています。精密水準器の等級は3種類あり、一番感度が低い3種でも0.1mm/mあります。一方、建築用の水平器では0.35~0.50mm/mの感度の物が多いようです。この感度の違いからも一般的な水準器と精密水準器では開きがあることがわかります。ただし、DIYにおいては一般的な水平器で求める精度で十分であると思います。

一般的な水平器

おもに、建築用、土木用、あるいはDIYを含む一般的な用途に広く使用されています。

”水平は重力方向に対して直角の方向である。”

水平のしくみも、この原理原則にかなう物性を利用しています。その一つは、液体の表面が常に水平になろうとする性質を利用した気泡管水平器です。

(株)エビス 水平器・気泡管の製造メーカー HPより抜粋

水平器の感度 0.35mm/m~0.50mm/m

水平器の精度 ±1.0mm/m~±2.5mm/m

精度の高い水平度を確認できる精密水準器

水平度を測るとても感度の高い計測器であると言えます。精密水準器は基本的に精密機械や工作機械、あるいは定盤などの非常に精度を求められる水平度を計測する際に使用します。

JIS B 7510-1993 精密水準器 より抜粋

| 水平器の種類及び等級 | |

| 区分 | 感度(mm/m) |

| 1種 | 0.02 (≒4″) |

| 2種 | 0.05 (≒10″) |

| 3種 | 0.1 (≒20″) |

等級

水平器の等級は、その性能によってA等級及びB等級の2等級とする。

指示精度

| 指示精度 | |||

| 項目 | 感度の区分 | A等級 | B等級 |

| 全範囲精度 | 1種 | ±0.5目盛 | ±0.7目盛 |

| 全範囲精度 | 2種及び3種 | ±0.3目盛 | ±0.5目盛 |

| 隣接精度 | 1種、2種及び3種 | 0.2目盛 | 0.5目盛 |

精密水準器の使い方

精密水準器の使い方についてまとめた記事があります。こちらは機械作業の実務で役立つノウハウをまとめた記事であり有料とさせて頂いています。

レーザー光で水平を出す

レーザー水平器は非常に手軽で、しかもあるていど精度よく、水平、直角をもとめることができるツールです。

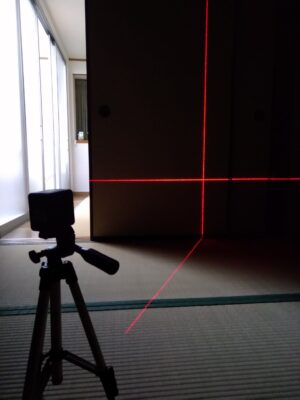

DIYにおすすめの簡単レーザー水平器

ここで紹介するレーザー水平器(墨出し器)は非常に簡易的な構造ですが、オートレベル機能が備わっていますので、ある程度の本体の傾きは自動で修正して水平線・垂直線を発光してくれます。

簡易レーザー水平器

メリット

価格もお求めやすく、本体が非常にコンパクトで持ち運びが楽なのが特徴です。

オートレベル機能付き

デメリット

但し、本体のスムーズな水平旋回はできません。

室内のDIY作業で室内全体(4面)に均一な水平線を必要な時には手間がかかります。

水平、垂直のレーザー光線

プロが使うレーザー

レーザー墨出し器は建築業をはじめ、製造関係では幅広く使用されているものです。そこそこ精度の良い水平・垂直を手軽に求めることができます。

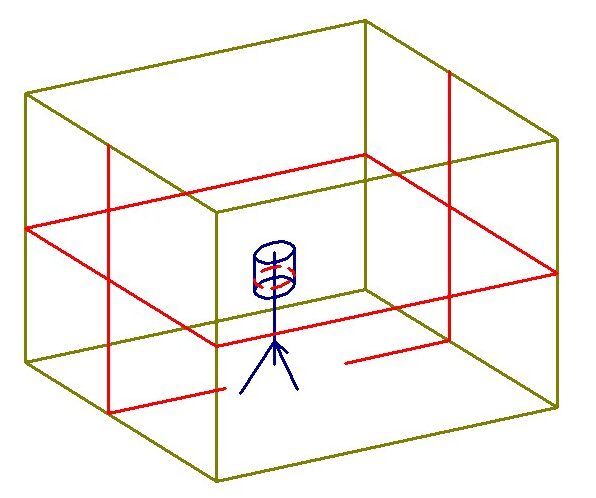

また、レーザー光の照射パターンを複数もち、用途に合わせ選択できるようになっているものもあります。下の図では煩雑になるため垂直線を半分省略していますが、4方向に垂線を照射できます。

レーザー墨出し器

また、旋回機能があり、付属の受光器を併用することで基準線を出す作業が非常に楽なのが良いところでしょう。下図のように基準線の目標点に受光器をセットして本体と受光器を通信状態にします。そして、本体の旋回調整つまみを回して静かに旋回させるとレーザー光が受光器に近づき音や光で目標点と一致したことを知らせてくれます。

受光器を使ってレーザー光を調整

価格の安いものは、レーザーの照射パターンを選択できなかったり、受光器を使った調整方法をできないものもあります。

また、現在はグリーンレーザーをよく目にします。グリーンレーザーは目にやさしいのかもしれませんが赤のレーザー光と比べて見づらいので個人的にはあまり好みではありません。

オートレベルで水平を出す

プロの仕事では必需品と言えます。

土木、あるいは機械の据え付けなどで水平を出したいときに使用します。簡単にいうと旋回精度の良い望遠鏡とも言えます。

オートレベルは絶対値を計測するもではなく、相対値を求める計測器です。ですから、計測するには読み取るための尺が必要となります。

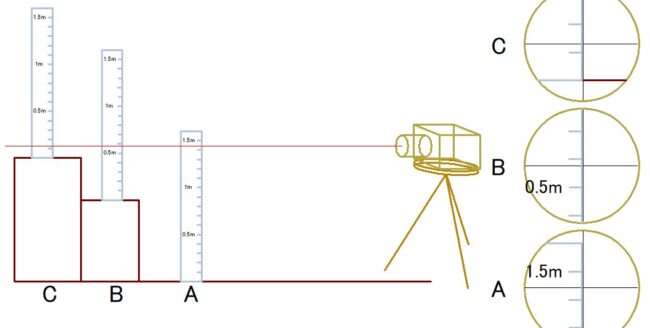

下図で見ると、たとえばA地点の地面を基準とします。A地点の尺をオートレベルでのぞくと約1450mmと読み取れます。

B地点の尺の読みは約580mmとします。

C地点の尺の読みは約125mmとします。

A地点とB地点の高低差は1450-580=870mmであることわかります。

B地点とC地点の高低差は580-125=455mmであることがわかります。

また、A地点とC地点の高低差は1450-125=1325mmであることがわかります。

オートレベルを使ったレベル計測

計測時に尺が斜めになっていると計測値が大きくなり正しい計測ができません。ですから、オートレベルをのぞくと上図の右側にあるように十字の基準線が見えますので計測に使用している尺が左右に傾いていないかを判断し、必要に応じて尺の角度を調整します。

また、尺の前後方向への傾きは水平器で確認するとよいでしょう。あるいは、尺の倒れを防ぐ治具をつくったり、スコヤなど自立可能な尺を使用することで正確な計測をおこなうことができます。

それから、長い尺を使用する際は、尺が曲がって反ったような状態にならないように注意が必要です。尺の反りを防止するために角パイプ等を背当てとして使用すると良いかもしれません。

防風フェンスの制作で行った水平を出す作業

ブロックのようなものを据え付けるとき、単品、単品ごとの作業に関しては通常の水平器で問題ないのですが、全体の水平を見るときは通常の水平器は不向きであると言えます。

この記事内で紹介しているように、水盛管やオートレベルで水平を確認することが望ましいのです。また、レーザー水平器も良いといえるでしょう。ただし、レーザーを使用する際は使用環境の照度を意識する必要があります。いくら強力なレーザー光を使ったとしても昼間の太陽光のもとではハッキリとレーザー光を確認するのは困難であると思われます。

基礎ブロックの埋設溝の水平をレーザー水平器で出す

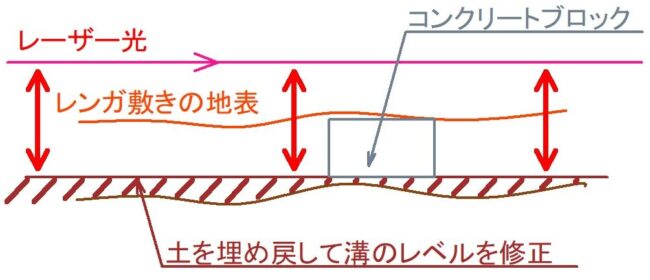

下の写真は、地中に埋める基礎ブロックを施工するための溝を掘った様子になります。レンガ敷きの部分からの深さを目安に溝掘りをおこなっているのですが、レンガ敷きの部分がうねっているためそれほどあてにならないようです。

そこで、バラスを入れる前に、一度レーザー水平器を使って溝の深さを確認することとしました。

土木の基礎レベルをレーザーで確認

防風フェンスの基礎レベルをレーザーを使って調整

上図のように、地表にレーザー光を照射し、レーザー光を水平基準線とすることで、溝の底の水平を調整しています。また、その溝の深さについてはおおよそコンクリートブロック1段分を目安にしています。(レンガ敷きがうねっているため均一にはできません。)

基礎ブロックの積み上げ 水平と通り(水糸を併用)

溝に土を埋め戻してレベル(水平)を出したあと、セメントの粉を均一に撒き、その上にバラスを均一に敷いています。

それからモルタルを適度に敷きながらコンクリートブロックを並べていきます。その際コンクリートブロックの通りとレベルを確認するための基準として「水糸」を使用しています。

もちろん、水糸はレーザーで高さを確認しています。(レーザーは2回ほど移動しています)屋外ではレーザーがあまり遠くまで届かないため(この防風フェンスの幅は約8m)通りの確認は水糸を使用しています。

レーザー使用のコツ

レーザーは使用環境がやや薄暗いぐらいが適しています。あまり明るい環境下(日中の屋外)ではレーザー光が見えずらいものです。

屋外でレーザーを使用するときは、「早朝や夕方の時間帯」を上手に使うことをおすすめします。

バラス、モルタル、基礎ブロック

レーザー光が届かない時の対処法

レーザー光はお使いになるレーザー水平器あるいは、レーザー墨出し器の光の強さで違いがでてくるとは思いますが、屋外での使用ではある程度工夫しなくてはいけなくなると考えられます。

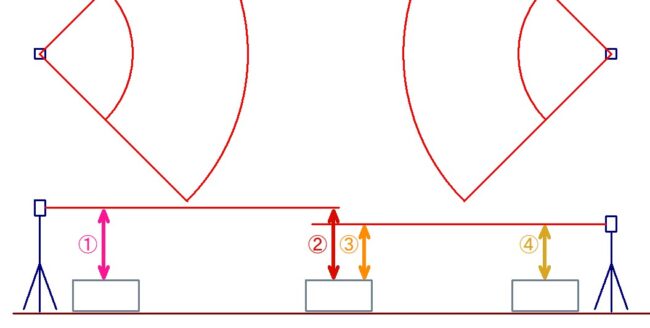

レーザー光が思ったほど届かなかった場合はレーザーの設置位置をずらして基準レベルを繋いでいきます。

例えば、下図では左側からレーザーを照射して①と②の寸法が同じになるようにコンクリートブロックを仮置きします。

次に、レーザーを右側に移動し③の寸法を読んでみます。もしも②の寸法と違った場合は移動したレーザーの設置高さをスタンドの調整機能で調整して③の寸法を②と同じになるようにします。

最後に、④の寸法を①②③の寸法に揃えるとブロックの高さは全て同じレベルになっています。

レーザー光が届かない時の対処

下の写真は上図の方法でレベルを出した①のコンクリートブロックと④のコンクリートブロックに「水糸」を張り、通りとレベルの基準線として作業を行った様子です。

ブロックの通りを水糸で確認

フェンス板の取り付け高さ

下の写真はフェンス板を張る前の柱にケガキを行った様子です。ちょっと見えずらいかもしれませんが、ケガキ用の赤鉛筆でケガキ線を入れています。

やはり、この時もレーザーを2回ほどずらして設置し、6本の柱すべてにケガキを行いました。このケガキ作業は朝日が穏やかな時間を狙って行いました。

支柱にレベルをケガく

まとめ

以前、フェンスを作った時は既設のブロック塀を利用して、そのブロック塀が水平に施工されていることを前提に作業をおこなっています。

もちろん、プロが施工したブロック塀ですからブロックの上面を基準に柱の寸法を同じにすれば、おのずと水平が出てフェンスがキレイに仕上がったのです。

今回は基礎からDIYしていますが、その最大の難関が「基礎の水平出し」だと考えていました。そこで、今回はDIYにおすすめしたいお手頃な価格のレーザー水平器を使って基礎となるコンクリートブロックの水平施工をしたり、フェンス板を張るときの基準水平線をケガいてみました。

レーサー水平器を使うことで、水平出しの作業のストレスが軽減され非常にスムーズに作業ができました。ただし、屋外でのレーザー水平器の使用においては使用する作業時間帯の工夫が必要だと思います。なぜなら、自宅の屋内テストで使用した時と違い屋外では思ったほど光が強くないと感じたからです。

ちなみに、私は日ごろから業務でレーザー墨出し器を多用していますが、工場建屋内での使用ばかりですのであまり実感が無かったのですが、レーザー水平器が日中の屋外使用ではこれほど見えづらいとは思っていませんでした。

それでも、しっかりと工夫して使えば、レーザー水平器はDIYの便利ツールとして活躍することでしょう。