購入した中古住宅の和室は南側に面しているのですが、和式の家のように縁側がないため開放部が少なく部屋が暗く感じます。

そこで、暗い和室に明かりを取り入れるように部屋の改造プランを考えてみたのですが、その中でもっとも実現可能と考えられる引き戸の明かり取りを作ることにしました。明かり取りの材料は断熱効果が高くて丈夫な中空ポリカーボネートを使用しています。

暗い和室を明るくするため、中空ポリカーボネート板で明り取りを作る。

我が家の和室の問題点 いわゆる中古住宅購入にまつわる問題そのもの

我が家の一階の和室は、前オーナーさんが猫を飼っていたこともあり、柱や砂壁にキズやシミなどいろいろと問題がありました。

猫派の私としては、柱のキズについてはあまり気になりませんでしたがさすがに「ニオイ」は最悪でした。

問題点 1 どうしても、気になる臭い

しかし、なんとも我慢ならないのは、尿の臭いが部屋中に染み付いてしまっていることです。この事は後日ブログで綴ろうかと思います。

問題点 2 明るさが足りない 住宅密集地の抱える問題

この和室の問題点は臭いのほかに、明るさが足りないということ。つまり、部屋が暗いのです。

間取りとしては南側に掃き出し窓、東側はリビング(壁と引き戸で明かりなし)、西側は床の間と押入れ、北側は引き戸と壁になっています。

和室の明るさを改善するために

そこで、和室を明るくするために何が出来るかを考えてみました。

部屋を明るくするアイデアリスト

【対策案1】 業者に依頼して窓を取付ける

西側の床の間の一部に窓を設ける。

(リスク:筋交いを切断して住宅の強度が下がる危険性がある。)

【対策案2】 DIYで欄間に窓を作る

北側の引き戸の上の欄間にあたるところに窓をつくる。

(自信があまりない:自分でもできないこともないが、かなりハードな作業になりそう。)

【対策案3】 DIYで引き戸に明り取りを作る

北側の引き戸の一部に明り取りを作る。

(気楽に取り組める:もしも失敗したら板を貼って壁紙でごまかせる。)

【対策案4】 DIYで障子に明り取りを作る

南側の掃き出し窓にある障子の一部を明り取りに替える。

(気楽に取り組める:比較的簡単な作業)

和室の西側 現状レイアウト

下のイラストからわかるように、和室の西側には窓もなく部屋が明るくなる要素がありません。

もしも、窓を増設するとしたら、その奥まった部分(中央にある緑のグラデーション部分)が最も外壁に近く、位置的にも窓を作るには最適だと考えられます。

但し、家の構造からすると、家の剛性をもたせるための「筋交い」が設けられいる可能性が高いように思います。

和室の西側 現状レイアウト

【対策案1】のプランとは

和室に窓をプラス プランその1

このプランが現実のもとなれば、和室はかなり明るくなると思われます。

和室の西側に窓を取付ける プラン1 イメージ

和室に窓をプラス プランその2

部屋は明るくなるし、しかも、オシャレなデザインだと思いませんか?私の中では一番のお気に入りです。

和室の西側に窓を取付ける プラン2 イメージ

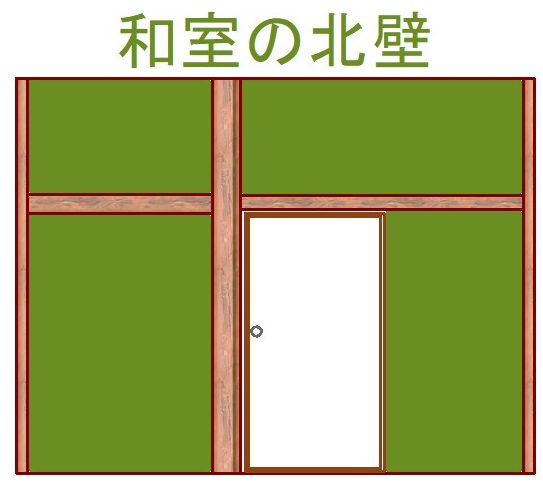

和室の北壁 現状レイアウト

下のイラストからも分かるように、部屋に光が差し込む要素がまったくありません。

和室の北側 現状レイアウト

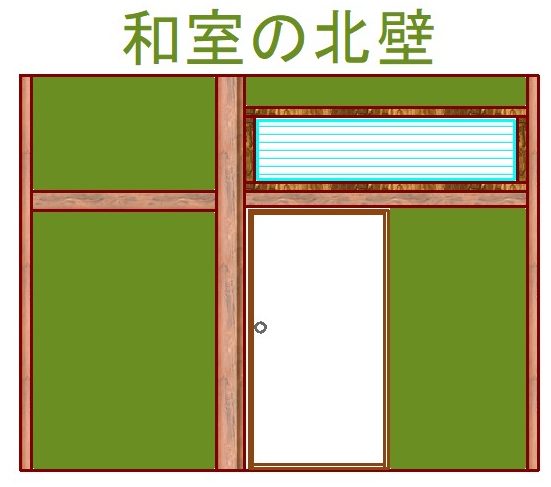

【対策案2】のプランとは

和室の壁に中空ポリカーボネート板で明り取りをプラス

和室の引き戸の上に、窓枠をつくり、中空ポリカーボネート板で明り取りをつくると部屋が「やさしい光」で明るくなるはず。

但し、和室の北側は玄関と脱衣室から漏れてくる明かりを拾うための窓となるなめ、二次的な明り取りとなります。

欄間の部分にDIYで明り取りをつけたイメージ

実際に行った対策は【対策案3】と【対策案4】です。

引き戸に明り取りをプラス コストを抑え、アイデアDIYで挑戦

まずはタイトルにもある【対策案3】の引き戸の明り取りですが、この作業に関して一番問題なのは、木製の建具がどのように出来ているのか構造を把握していないことでした。

ですから、まずはYouTubeでいろいろと動画を見て研究しました。残念ながら職人さんが作る動画を見ることが出来ませんでしたが、DIYで建具を作る動画は大変参考になりました。

【対策案3】引き戸に明り取りを作る

下イラストのように、プライバシー保護を考慮して明り取りは他人の視界に入らないように引き戸の下の部分に取り付けようと考えました。

引き戸に中空ポリカーボネート板で明り取り 完成イメージ

引き戸に明り取り 検討図面

明かり取りの検討図 欄間と引き戸

ステップ1 枠を作る (明り取り用)

基本的に引き戸の枠はホゾで組み、板は接着剤で貼り付けているであろうと推測しました。そこで、まずは骨組みを見つけるためにこぶしで軽くノックするという古典的手法で骨組みを見極め、カットする開口部のケガキをします。

次に長方形のケガキの四隅の少し内側に電動ドリルで穴をあけ、あとはケガキに沿ってジグソーで穴から穴を結ぶようにカット。長方形の隅のところは横引きノコで少しづつカットしました。

引き戸切り抜き作業のポイント

・引き戸の骨組みを打音と板の沈み具合で推測、骨組みをかわし、骨組みよりもやや内側をカットする。

・引き戸は両面に板を貼り合わせて構造となっているため、ジグソーで表の板をカットし、次に裏の板をカットする。

図面上ではカットした開口部をふさぐ板は留め継ぎとしていたのですが、やはり難しいそうなので変更し、直角に切って載せ合わせるようにしました。

45°のカットではないのでかなり気が楽ではありますが、長さをきっちりと合わせないとすき間が出来てしますのでかなり慎重にカットしました。

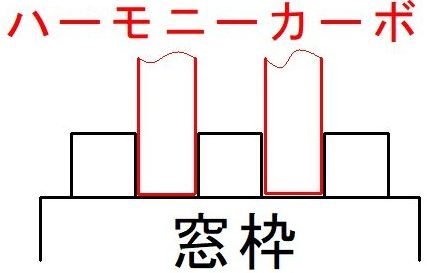

ステップ2 中空ポリカーボネートの固定

今回は開口部に中空ポリカーボネート(ハーモ二カーボ)をはめ込む構造となります。本来ならトリマーで溝を掘って加工するのがよいのでしょうが、この時は、まだトリマーを持っていなかったので5mmくらいの細い角材を3本、間隔をあけて貼り付けることで二つの溝を作りながら固定する方法を取っています。

今回はビスを一切使用していません。木工用ボンドのみでの加工となっています。開口部に板を貼り付けた時のすき間はシリコンで目地処理することで見栄えがよくなります。

中空ポリカーボネート(ハーモニーカーボ)取り付けの断面図

シリコン施工時のマスキングテープはあまり強く抑えないか、粘着度の弱いものを使用した方が良いようです。私の作業ではマスキングテープを剥がすときに、引き戸に貼ってある壁紙の表面がすこし剥がれかけるところがありました。

中空ポリカーボネートをクロスして目隠し

中空ポリカーボネートはクリアな素材で、縦じまが入ったような外観をしています。そのため、目隠し効果が限定的で中空ポリカーボネート越しに薄っすらと姿形が見えるようです。

そこで、部屋の明るさを妨げることなくプライバシーを確保するために2枚の中空ポリカーボネートを90°交差させることで「格子状の型ガラス」風にしてみました。

格子状の型ガラスのような雰囲気

中空ポリカーボネートで作った明り取り

部屋が全体的に明るくなるような効果はないものの、やわらかな光が和室に注ぎ込むようになっています。

明るさとプライバシー保護の両立

【対策案4】中空ポリカーボネートを使った明かり取り 雪見障子風のモダンなアイデア障子

障子の下部に中空ポリカーボネートを貼り付

雪見障子風に障子の下半分を明り取りにしています。雪見障子のガラスの代わりに、中空ポリカーボネート板で明り取りを作ってみました。これは単純に貼り付けたい大きさに中空ポリカーボネートをカットして、両面テープで貼っています。

欄間と障子の下半分を中空ポリカーボネートへ

中空ポリカーボネートの断面はそのまま

中空ポリカーボネートは中空構造になっていますので、本来であれば両端の開口部をテープ等でふさぐことで断熱効果を持たせることが期待できます。二重ガラスと同じような原理で空気の層が熱の伝わりを和らげてくれます。

中空ポリカーボネートを両面テープで貼り付け

・雪見障子のガラスの代用として、軽くて丈夫なハーモニカーボを使用。

・ガラスと違い中空ポリカーボネートを使用すれば、障子枠の改造は必要ありません。

欄間もクリアにして明るく

欄間にも中空ポリカーボネート板を使用しています。

CAD図面のPDFです。興味のある方はご覧ください。

まとめ

明るさを物足りなく感じている部屋では、なかなか満足感を得られませんよね。そんな時は思い切ってプロに相談してみると良いかと思います。しかし、改造費用をできるだけ抑えたいのであれば、DIYでリノベーションするのもよいでしょう。

ただじ、行動に移す前に、いろんな方法を検討し、実行可能かを十分に検討してみましょう。とくに、住宅の壁に穴をあけるようなリノベーションでは、筋交いを切断してしまうと、住宅の強度が低下してしまいますので、安易な気持ちで壁に穴を開けないほうが良いと思います。DIYで行う場合は、無理なくできる方法を計画するとよいでしょう。

「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

| プロモーション |