ダイニングとキッチンのパーテーションは進化を遂げ、現在は中空ポリカーボネートを面材とした引違い戸タイプへと変わっています。その引違い戸は非常に手間暇がかかった製作物であり、その甲斐あって毎日の暮らしに大いに役立っています。

私は、エコな暮らしをしながらも、快適さを犠牲にすることはしたくありません。そんな、わたしが理想と考える暮らしを実現するために、いろいろと工夫を重ねてきた過程の一つとして紹介したいと思います。以前の簡易パーテーションはコストを抑えることにかなり重きを置いてDIYをおこなっているため、デザイン面はかなり犠牲にしています。それでも、快適空間をつくるための空調管理への貢献は非常に大きいものとなっています。

DIY簡易パーテーションで快適空間をつくる。

冷暖房効率の追求と「 居心地の良い空間 」づくり

我が家の購入時のリビングダイニングは約11畳あり、大変広く開放感があるのはよいのですが、その当時は光熱費のことを考えるとあまり良くないないと感じていました。中古住宅の工事費用を抑えるために、工務店の方に最低限の工事をしていただきましたが、その中で、一つだけ多少高くはなるけども、スクリーンパーテーション『リビングを仕切るための大きな室内用サッシ』を取り付けてもらうことにしました。

リビングの使用状況

現在は一人で中古住宅に住んでいますが、入居当初はスクリーンパーテーションで仕切った空間を父の部屋としていたため、なるべく効率よくエアコンが効くようにと考えてのことです。今はスクリーンパーテーションの1/4を開けてリビングとダイニングをゆるく繋ぐような形でエアコンの冷暖房を共有する形にしています。そして、ダイニングには冬場は石油ファンヒーターを、夏場は扇風機を追加して冷暖房を補完するようにしています。

ダイニングの使用状況

現在はリビング 6.5畳、ダイニング 4.5畳をスクリーンパーテーションで仕切っています。そしてその先はキッチン約3畳へと繋がっています。6.5畳のリビングにエアコンがあり、スクリーンパーテーションの1/4を開き、エアコンを使います。ダイニングにテレビとソファーを置いていますので、家での大半の時間をダイニングで過ごしています。

ダイニングはそれほど広くはないのですが、あまりに広すぎても落ち着かないので、私にとっては結構「居心地の良い空間」となっています。

ゴミ箱収納型サイドボード と DIY簡易パーテーション【旧タイプ】とのコンボ

居心地のよい空間となっている4.5畳のダイニングと3畳のキッチンの間に「手作り簡易パーテーション」を作りました。その簡易パーテーションの特徴としては、床や壁に「一切固定していない」ということです。

簡易パーテーションのしくみ

それでは、どのようにして自立しているのかというと、パーテーションと小さなサイドボードを合体させることで自立できているのです。

キッチンの流し台があまり広くなかったので、最初は流しの天板を補うためのサイドボードのみ作りました。サイドボードは天板の高さを流し台の高さにあわせているため、狭いながらも、物置として大変重宝しています。また、サイドボードはゴミ箱収納を兼ねそなえています。

サイドボードに収納されたゴミ箱のようす

下の写真からわかるように、サイドボードは流し台の天板の高さに合わせています。サイドボードの下には、ペダルを踏んで蓋をあけるタイプのごみ箱を収納しています。ごみを捨てるときは、そのままペダルを踏むと蓋がしっかりと開きますので、ゴミ捨ても楽々です。

サイドボードからゴミ箱を引き出し、ゴミ出しの準備

ゴミがたまったら、下の写真のようにゴミ箱を引き出し、ゴミ袋の交換をしています。

シーリング(天井)パーテーション + パーテーション で個室化【旧タイプバージョン】

リフォームを終え、生活を始めたのは7月頃だったと思います。最初は特に不便を感じることなく過ごしていましたが、引越してから最初の冬を迎えたときに、随分と室内が冷えると感じました。特にキッチンから来る寒気は冬場の最大の敵だと分かりました。

寒気は床に、暖気は天井に溜まることは、誰もが周知のことです。そこで、キッチンとダイニングの「仕切り」が必要ではないかと考えたのです。

固定しないという発想の 「【旧タイプ】パーテーション 」は据え付け自在

最初は完全に仕切りを設けて、バネ付き兆番で勝手に閉まるタイプの扉を取り付けようとイメージしていました。(※数年後、実際に製作したパーテーションは引違い戸タイプにしています。)

そのころ、これまで使ってきたソファーの痛みが目立ってきたので同じサイズのソファーを注文したつもりでいました。しかし、実際にソファーを据えてみたら、以前のものより少しばかり大きかったのです。

パーテーションを固定しない理由

今後も、これからソファーを買い替えるたびに、ソファーのサイズによってはパーテーションが邪魔になる可能性があります。そこでパーテーションは床や壁に「固定しない」ことにしました。【旧タイプバージョンを設置した当時の考え方】

【旧タイプ】パーテーションを収納したときの様子

パーテーションは引き戸タイプとなっています。可動タイプのパーテーションは発泡材からできているため、大変軽くなっているため、ストレスなく開け閉めができるようになっています。

【旧タイプバージョン】パーテーションの特徴

・サイドボードとパーテーションを組み合わせてあるため、自立できるところ

・床や壁にパーテーションを固定する必要が無く、設置場所の微調整が可能なところ

意外と便利な「 【旧タイプ】DIY シーリングパーテーション 」 plus カーテン

※(現在は、シーリングパーテーション部分を「はめ殺しタイプ」のFIX窓のようにしています。)

下の写真にあるようにパーテーションの真上にカーテンレールを二重に設置してあります。一つのカーテンレールにはハーモニーカーボ(中空ポリカーボネート)を自作の「S字フック」を使い常時ぶら下げています。

このシリーングパーテーションは料理のときの煙がキッチンからダイニングに来ないように防ぐ役割をしています。そして、もう一つのカーテンレールには冬場のみ白いカーテンを掛けています。そうすることで、ある程度キッチンからの寒気の侵入を防ぐことが出来ます。春から秋の間は適度な解放感を得るためにカーテンを取り外して生活しています。

【旧タイプ】パーテーション使用時はこんな感じです。

下の写真は床のパーテーションとシーリングパーテーションを使用している様子です。この状態でも冷房使用時には冷気が逃げるのをほぼ防ぐことができます。

【旧タイプ】パーテーションの効果

・パーテーションは必要に応じ開閉できる。

・夏はエアコンの冷気がキッチンに逃げないようにする。

・冬は寒気がキッチンからダイニングに来ないようにカーテンと併用。『しかし、カーテンから漏れる冷たい空気があるため、寒さに対する効果は限定的です。』

超簡単! 【旧タイプ】パーテーションの作り方

キッチンの冷蔵庫、食器棚、を白で統一していますので、パーテーションも白で作ってみました。ベースになる板はキッチンのサイドボードに固定してあります。そのベース板も白。

ベース板

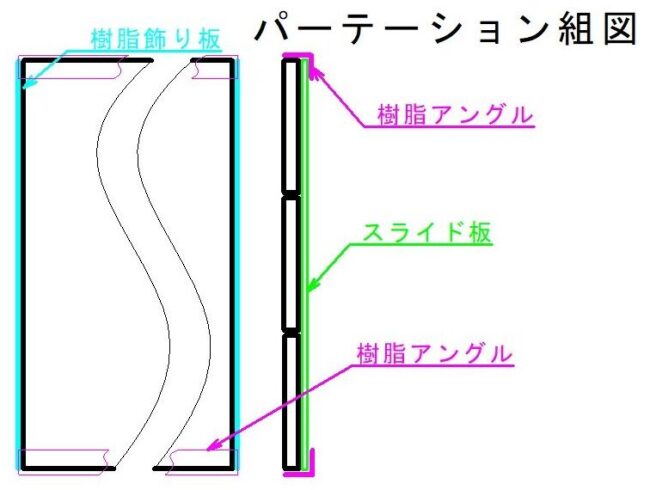

本当は一枚の大きなカラーボードを探していたのですが無かったので、3枚のカラーボードを組み合わせてベース板にしました。三枚の板は両面テープで繋ぎ。さらに、カラーボードの両サイドに樹脂プレートを両面テープで固定して、一体感を出しています。

スライドレール

スライドレールはプラスチックのアングル材をベース板の天面と底面に両面テープで固定しています。

スライド板

そして、スライド板は発泡剤を薄い樹脂でサンドしたような構造のものを使っています。非常に軽い素材となっているためパーテーションのスライドはストレスフリーとなっています。あとはスライド板に取っ手をつけて完成。スライド板は発泡剤を使用していて強度があまりないので、取っ手の固定ネジにはスライド板との当たり面に樹脂パッキンを抱き合わせて使用しています。

【旧タイプ】パーテーションの組立図

両面テープで貼り合わせただけの簡単な構造となっています。

【旧タイプ】パーテーションの構造

現在はパーテーションをブラッシュアップしています。興味がありましたらご覧ください。

・断熱効果をアップする中空ポリカーボネート引違い戸パーティションの作り方

キッチンの寒さ対策の内窓に関してもまとめた記事あります。よろしかったらご覧ください。

まとめ

DIY簡易パーテーション【旧タイプバージョン】は、ほぼ毎日使用し、とっても便利で重宝していました。意外な感じがしますが、固定をしていない可動できるパーテーションがこんなにも役立つとは思っていませんでした。

【旧タイプ】は、たまたま可動できるようになっていますが、【現状タイプ】可動できないタイプであったとしても、パーテーションで空間に変化をつけることで、空調の管理や、料理の煙の管理ができています。

また、パーテーションを開放することで、室内空間に開放感ある広がりをもたらすことができますので、状況にあわせてうまく使いこなすことで、快適な住空間をつくることができると思います。

「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

| プロモーション |