母屋と離れを繋げたような構造の古民家の離れ側のみを解体したあと、母屋側の内壁があらわになりました。もともと、内壁として作られていた壁は、さすがに、外壁として機能させるには無理があるようです。

また、軒先がないことも、大きく影響しているとは思いますが、土壁の崩れが非常に早く、雨の影響を少なくする必要がある状態でした。

母屋のかつての内壁の上部に、波板屋根を取り付けて雨による浸食を防ぐ対策を行ったのですが、その時に母屋の外側、約1m付近に追加した柱がトイレづくりの発端になっています。

簡易水洗トイレをDIYでつくる。父が設置した便槽に、私が便器をつなぎ、くつろぎの快適空間となる。

高齢な両親にやさしいトイレの実現へ 父と私の共同制作

私の実家はずっと汲み取りの和式トイレでした。父母が60歳を過ぎたころから、和式トイレでは足腰への負担が大きく大変であるため、便器の上から洋式便座をかぶせてしまうカートリッジタイプを使用するようになりました。

おかげで、とりあえずは足腰の負担は軽減できていましたが、匂いと寒さの問題は残ったままでした。父はしばらく私と暮らしていて、その期間はシャワー付き簡易水洗トイレを気に入り大変喜んでいました。

その父が実家に戻った時、一番困ったのがトイレだったようです。それで父が実家のトイレ交換に大変乗り気となり、当初は知り合いの業者さんに頼んで格安でリフォームしてくれるという約束を取り交わし事がすすんでいました。

しかし、なんとも運悪く、約束していて業者さんが事故に巻き込まれてしまい作業できなくなってしまったのです。もともと、ネット等で調べても、新しく建屋からトイレを作る場合は100万円以上はかかるようでした。

今更、新しく業者を探し、当たり前に仕事を依頼するとしたら、相当な金額になってしまう事は予想できました。そこで私に白羽の矢が立ったのです。

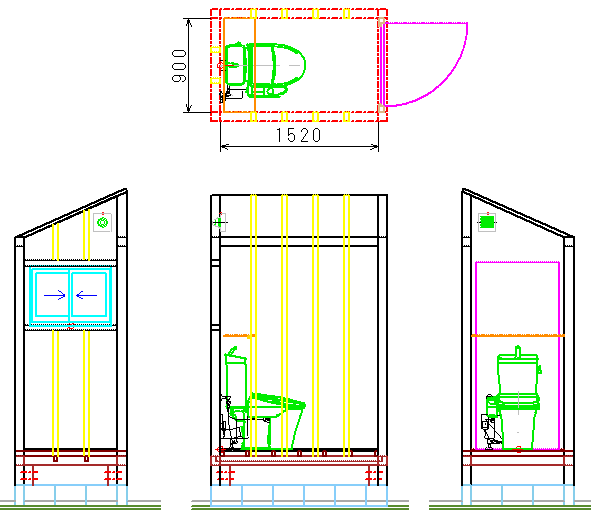

先ずは計画を 簡易水洗トイレ設置の図面を引いてみました。

トイレの設置予定場所は座敷の縁側の突き当りに位置しています。そのため、トイレは軒下に詰め込んだような状態となり、天井はどうしても変則的な形状となってしまいます。

もともと軒下はそれほど天井高さがないため、いくらかでも閉塞感を抑えられるよう天井高を確保することを考慮したレイアウトになっています。

簡易水洗トイレの設置図面

簡易水洗トイレのレイアウトプラン

簡易水洗トイレの汲み取りタンクの据え付け

父は知人のつてがあり、卸業者から直接トイレ本体と汲み取りタンクを購入したのですが、その販売していただいた方から詳しくトイレタンクの据え付けについてのレクチャーを受けていたようです。

父一人で地面に大きな穴を掘り、タンクを据える穴床をセメントで作り、穴床にタンクを入れたそうです。

便槽を設置するときのポイント

タンクは内部に浮き上がり防止のために水を張った状態でタンクの周りに土を埋め戻します。そして、最後に上面をセメントで整えます。

汲み取りタンクの設置

汲み取りタンクを取付ける際、導入パイプが長くなり過ぎないように位置決めします。また、導入パイプの取付け角を規定の角度以上に保てるように汲み取りタンクの埋設深さを決めることが大切です。

汲み取りタンクの設置場所が悪い場合、導入パイプに排泄物が詰まってしまうことになりかねませんので、メーカーの取扱説明書をよく読んで施工しましょう。

汲み取りタンク(便槽)の設置完了

汲み取りタンク(便槽)設置の参考資料

ダイワ化成 CAD図面より

簡易水洗トイレの建屋基礎づくり

上の写真のように、古い母屋を一部解体した時の窪んだコーナー部が、トイレの設置場所になります。既存外壁の柱類は、かなり朽ちていて、強度的にはほとんどあてになりません。

かといって、その外壁部分を取り払うと屋根が大きく崩れ落ちそうなところなので、撤去はせず新旧の柱を共存させる方法で進めることにしました。そのため、図面通りにはならず、歪な形状になっています。

簡易水洗トイレの土台作り 家族からの要望で設計変更

トイレの基礎ができて、少しずつイメージが湧いてきたころ、家族から「奥の方を少し広くできないか?」と要望がありました。たしかに、少々狭く感じるのですが、入り口から手前は既存の壁があるため広げる事はできません。

しかし、奥の方は基礎より少し張り出すくらいなら、床面積を広げる事は可能と判断しました。下の図面では基礎上の土台組みと床の変更を検討しています。

トイレを拡張してゆとり空間へ

トイレの拡張レイアウト

コンクリートブロック基礎と土台 (換気口 水道管あり)

トイレの基礎はコンクリートブロックをセメントで固める方法をとっています。トイレの室内は断熱効果を上げるために気密性を意識していますが、対照的に床下は通気性を重視して湿気が籠らないような作りをめざしています。(換気口 2か所)

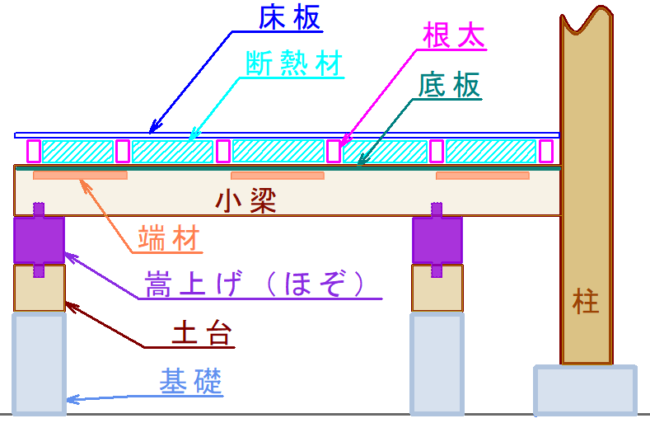

トイレ床下の嵩上げと小梁

トイレの床下構造 (上の写真と同じアングル)

トイレの窓側から見た床部の断面図になります。新しい床は小梁を嵩上げすることで「既設の床」に高さを合わせています。嵩上げの上に小梁を3本使用していますが、小梁と小梁の間に底板として、4ミリ厚のコンパネを入れています。薄いコンパネは小梁の横に固定した端材に「乗せ掛ける」構造となります。

その時、小梁と底板の上面は同じ高さとし、その後、根太を配置し、床材用接着剤を塗布してから、根太を小梁の上にビス止めしています。

トイレ床下の木組み詳細

床下の小梁を延長して床面積を拡張

下の写真でコンクリートブロック基礎の上にある角材は「土台」、手前から奥に横たわっている角材は「小梁」です。

「手前のコンクリートブロック基礎」よりも「小梁」がはみ出している部分が「トイレの拡張部」になります。

延長した小梁と追加した柱

既存の母屋に床の高さを合わせるため「ほぞ加工」をした嵩上げ(短い柱)を入れています。ちなみに、この時がわたしの「ほぞ加工」デビューとなっています。

既存の母屋に床の高さを合わせるため「ほぞ加工」をした嵩上げ(短い柱)を入れています。ちなみに、この時がわたしの「ほぞ加工」デビューとなっています。

コンクリートブロック基礎の外側に小梁を延長

便座の位置決めと配管施工(トイレ排水管、給水配管)と固定補強材追加

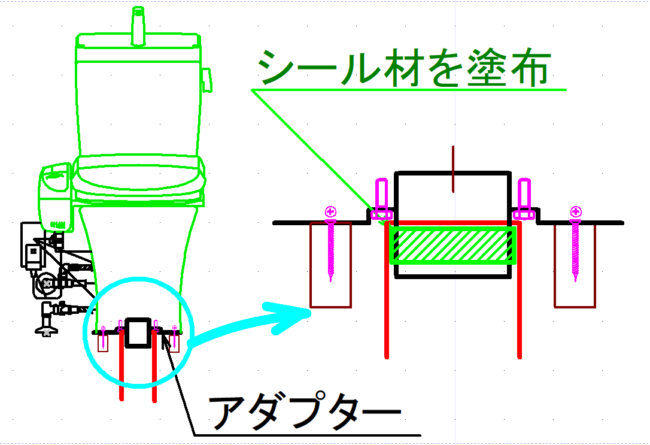

残念ながら、このあたりの工程写真はありませんので、図を用いて説明いたします。

トイレの導入パイプの位置を決める。

便座を据える位置を決め、そこから汲み取りタンクまでの導入パイプの位置を決めます。

導入パイプのレイアウト(補強材の追加)

導入パイプの補強

便器を取り付ける際、便座を導入パイプに押し込むようになります。

その際、上からの荷重により、導入パイプが下がらないように、門型に組んだ木材を補強材として導入パイプの下にはめ込んでいます。

給水配管も同じように補強しておくと、後の作業がスムーズに進みますので、是非しっかりと固定してください。

簡易水洗トイレの床に断熱材施工する準備

次に断熱材施工の準備になります。まず初めに、小梁に端材をビス止めし、その上に断熱材用の底板として4mmの薄板を敷いています。

念のため、柱や小梁と同じように防腐塗料を塗っておくと安心です。小梁と底板の合わせ部はシリコンコーキングをしておくと、床下からの湿気の侵入を抑えることができます。

また、シリコンコーキングにより気密性がよくなり断熱効果も向上します。

トイレ床板の断熱材の施工例

小梁と小梁の間を薄板で塞いだあとに根太を組んでいます。断熱材は「根太と根太の間」に隙間なく敷き詰めています。

トイレ床に断熱材を施工

簡易水洗トイレの根太組み

土台から一段上がった床の小梁に、根太として60×30の角材を小梁の上に9本入れています。

便器固定ボルトの位置に根太を合わせました。(勘違いしていました。)

便器の付け根に見えているボルトが直接、床に固定していると勘違いしていて、このような根太の配置になっています。

便器取付けボルトを意識した根太のレイアウト

勘違いの事例

後日、分かったことですが、便座下のボルトはアダプターにボルトを固定する位置

今回、私は根太の取り付けの際、変則的な配置を選択しました。理由としては便座固定ボルトを床板のみにねじ込むのではなく、根太と床板の両方にねじ込みたいと考えたからです。

重要

本来であれば、床に固定しているのはアダプターの固定ボルトですので、こちらのボルトピッチを意識した根太の配置にするべきでした。

変則的なトイレ床の根太組み

根太組では「床のきしみ音」対策をおすすめ

根太と小梁の合わせ面に「きしみ音防止対策」として『床材用接着剤』を塗布されることをおすすめします。

木材はどうしても、多少たわんでいますので、木材同士の合わせ面にできる「わずかな隙間」が原因となり、きしみ音の元となります。

簡易水洗トイレの断熱材施工

根太と根太の間に隙間なくしっかりと断熱材を敷きつめます。最後に、床板に配管用の逃がし穴を加工したら根太の上にビスで床板を固定していきます。その際も床材用接着剤を根太と床板の合わせ面に塗布することで「きしみ音の発生を防ぐ」ことができます。

- 基礎には換気口が必需品

- 導入パイプのサポート(固定補強材)をつけると安心感アップ

- きしみ音対策に床材用接着剤をおすすめ

まとめ

構造物において、基礎は大変重要となります。基礎のブロックを据える際も、可能であれば、「レーザー墨出し器でレベルを確認する」ことが望ましいといえます。しかし、本格的なレーザー墨出し器はかなり高価であるため、無理に揃える必要はないと思います。「程よく真っ直ぐな角材」に水平器を載せることで、ブロックを据えるバラスのレベルをだしたり、コンクリートでブロックを組んでいく時も、角材と水平器で全体のレベルを確認することができます。

コンクリートブロックの基礎の上には、「90ミリ×90ミリの角材」で土台、嵩上げ、小梁を組んでいます。これくらいの部材を使うことで、「安心感のある基礎」をつくることができます。根太の角材の選定でも、最低でも「60ミリ×30ミリ」くらいを使用すると良いと思います。このように「縦と横で幅が違う」材料を根太に使用する際は、必ず幅が広い方を「高さ方向」に、幅が狭い方を「幅方向」に使用してください。

一見すると、不安定におもいますが、幅が広い方を「高さ方向」に使用することで、荷重に対する強度を確保することができるからです。しかし、床の総合的な強度は、小梁や根太に使用する角材のサイズだけでなく、「小梁と小梁の間隔」、「根太と根太の間隔」も大変重要となります。我が家では、「最も体重の重い父」を基準にして、基礎の骨組みを選定しています。また床材用接着剤は木材同士のわずかな隙間を埋めてくれるので、「きしみ音」を防ぐのに大変効果的だと実感しています。

簡単な記事ではありますが「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございまいます。

| プロモーション |