私が資格を取り始めたのは40歳くらいからでしょうか。「苦手」の克服と「起業」に必死な日々から、生き方の大転換を試み、「【好き】を仕事にする」を実践することにしました。しかし、いくら思いはあっても、現実はそんなに甘くなく。いま振り返ってみても、中年のおじさんにとっては決して楽な道ではありませんでした。

大転換のスタートはポリテクセンターでのCADの学習。クラスの最年長ながらも、CADを習っているときは、作業自体がとても楽しく毎日が充実していました。そして、就職支援プログラムの終盤となり、就職活動の一環として訪れた、ある会社の技術系の管理職の方から言われた言葉に衝撃を受けました。

そのことばとは、

「あなた方、もしも転職で弊社に入りたいのなら 技術士くらい 持ってないとね。」という一言でした。

その言葉を聞いたポリテクのクラスの皆が、企業から求められているものと、現時点で自分たちが持っているスキルとのギャップの大きさに落胆していました。私も、さすがに一瞬気落ちしましたが、すぐに気を取り直し、こんなレベルでは企業に相手にしてもらえないと、闘志がメラメラと湧いてきたのです。

とは言え、資格勉強だけでは生活はできませんので、就職活動を続けて、ようやく、現在お世話になっている会社に臨時契約社員として雇って頂き、現在に至っています。

当時の私は40歳、契約社員、工業系の仕事の経験は若い頃の3年間のみ、これでは何の強みもありません。いつ解雇されてもおかしくない状況のなか、せめて資格がないと仕事に就けないとの考えにいたり、資格の勉強をがむしゃらにおこないました。

第二種電気工事士資格もそんな目的から取得した資格の一つであり、今の仕事で活躍している資格ではありません。しかし、私がいろいろ取得した資格の中で、一番重宝しているかもしれません。

とくに私生活のなかでは、DIY(Do it yourself)するときに、電気工事を自分で出来るとなるとDIYの幅が広がるし、いちいち電気屋さんを雇う必要もなく、自分のペースで気楽に作業を行えることがうれしい。しかしながら、本格的な電気工事が必要となったときは、おそらくプロの電気屋さんにお願いするとは思いますが。

中古住宅のリノベをお考えの方におススメ、第二種電気工事士資格を活かすD I Y。

そして、資格勉強のコツをご紹介しています。

「 第二種電気工事士 」ができることは?

出典:第二種電気工事士資格筆記試験&技能試験 誠文堂 新光社 より

一般用電気工作物の電気工事の作業

一般住宅や小規模な店舗、事務所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電する場所の電気配線や電気使用設備等の一般用電気工作物を設置し、または変更する工事の作業に従事することができる。

電気工事士でなければ できない作業

① 電線相互を接続する作業。

② がいしに電線を取り付ける作業。

③ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業。

④ 電線管、線桶、ダクトその他の物件に類する物に電線を納める作業。

⑤ 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業。(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

⑥ 電線菅を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業。

⑦ ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業。

⑧ 電線、電線管、線桶、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業。

⑨ 金属製の電線管、線桶、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの部分に取り付ける作業。

⑩ 配電盤を造営材に取り付ける作業。

⑪ 接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地線とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業。

⑫ 電圧600[V]を超えて使用する電気機器を電線に接続する作業。

近くの電気屋・電気工事業者を探す (2023年4月更新) | ゼヒトモ

電気工事士以外の者でもできる「軽微な工事」

① 電圧600[V]以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧60[V]以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器をコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

② 電圧600[V]以下で使用する電気機器(配線機具を除く)又は電圧600[V]以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブルを含む)をねじ止めする工事。

③ 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36[V]以下のもに限る)の二次側の配線工事。

④ 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。

⑤ 地中電線用の暗渠又は菅を施設し、又は変更する工事。

” 経済産業省 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは ” より

「ローゼットとは」:コード吊り灯等に使用され、電線とコードを接続する器具です。

本条では ランプ側のキャップを示し、天井側に取り付けるボディは除きます。

つまり、今回紹介するようなシーリングローゼットを取り付けるDIYを行う場合は電気工事士等の資格が必要となります。

参考資料:経済産業省 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは

電気工事士以外の者でもできる「軽微な工事」 コード、キャブタイヤケーブルとは

コードとは

出典:第二種電気工事士資格筆記試験&技能試験 誠文堂 新光社 より

コードとは 屋内で使用する定格電圧が300[V]以下の電灯器具や小型電気器具に取り付け、移動して使用できるように柔軟に仕上げた電線である。

下記に詳しい解説をしているサイトがありますのでご紹介します。

出典: 関東電気保安協会HPより コードとは

キャブタイヤケーブルとは

出典:第二種電気工事士資格筆記試験&技能試験 誠文堂 新光社 より

キャブタイヤケーブルは、軟銅より線に絶縁物(天然ゴム、EPゴム)を被覆し、さらにキャブタイヤゴムのシースで覆ったケーブルで、可とう性があり、電気機器の移動用電線に使用される。また、キャブタイヤゴムの代わりにビニルを使用し、機械的強度を増したものがビニルキャブタイヤケーブルである。

下記に詳しい解説をしているサイトがありますのでご紹介します。

出典: 関東電気保安協会HPより キャブタイヤケーブルとは

資格を活かしたDIYをご紹介

これまで、日頃よく使う照明は殆どLEDに交換済みなのですが、現在ほとんど使用していない、棒状の蛍光灯が3本セットになった大きな古い照明が3つあり、そのままにしてあります。そして、そのほかに蛍光灯を使っているのが玄関の照明です。玄関の照明は冬場になれば、頻繁に使用しますが、それほど長い時間点灯することがないため、電気代についてはそれほど気にしていませんでした。

今回、たまたま店頭で目に入った、サイズがコンパクトで価格も手ごろなLEDライトにひとめぼれしてしまいました。しかも、人感センサー付きでしたので、「玄関用ウェルカム照明」として、購入を即決しました。

ついでに、若干明るさに物足りなさを感じていた、脱衣室用の照明として、「人感センサーが付いていないタイプ」も合わせて購入しています。

購入したLED照明は

脱衣室用 LED薄型シーリングライト

アイリス LED薄形小型シーリングライト SCL12N-UU

昼白色 器具光束 1200ルーメン

定格電圧: 100V 定格消費電力: 14.4W

交換前の脱衣室の照明

100V 4.4W LED電球タイプ

中古住宅の脱衣室照明

玄関用 LED薄型シーリングライト

アイリス LED薄形小型シーリングライト人感センサー付き SCL12DMS-UU

昼白色 器具光束 1200ルーメン

定格電圧: 100V 定格消費電力: 14.4W

交換前の玄関の照明

100V 28W 蛍光灯

中古住宅の玄関照明

取付け方法は?

今回の照明の取り付け方法は、引掛けシーリングローゼットといってL字になった2本の爪を円弧状の取り付け穴にいれて、円弧状のガイド穴に沿って回す事で、しっかりと締結できる構造になっているものです。

最近の新築住宅の照明では、ほとんどがこのタイプではないかと思います。今回取り外した蛍光灯を使った照明は型が古いので、屋内配線のVVFを柔軟なコードに変換してからネジで固定してありました。

脱衣室 電灯用ソケット シーリングローゼット

では、作業の流れをみていきましょう。

作業に入る前に 必ずブレーカーを切りましょう。

ブレーカーを切る

カバーを外す

樹脂カバーは、本体にネジ込み取り付けしています。

脱衣室 照明カーバーを外す

照明本体の取り付けビスを外す

照明本体の裏側です。 VVFとコードを圧着して接続しています。天井に残っている黒いものは防湿パッキンです。

照明本体を外し、ケーブルを確認

ソケット裏の端子からコードを外す

コードを電灯用ソケットにネジ止めしています。

電球用ソケットの取り外し

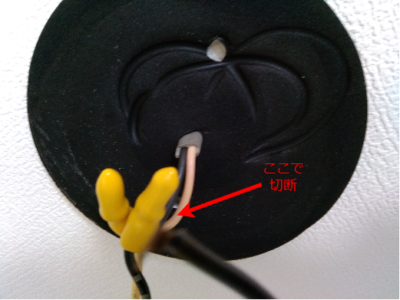

VVFからコードへ 圧着して接続

VVFの途中で切断する。この時あまりVVFを短くしてしまうと、新しい照明器具を取り付けする際の結線作業がやりずらくなりますので、出来るだけ圧着端子の近くを切断するほうが良いでしょう。

VVFを切断

シーリングローゼットを天井に取り付ける作業は

「 電気工事士等資格 」が必要となります。

電気工事をお願いしたいときはプロにご相談ください。近くの電気屋・電気工事業者を探す (2023年4月更新) | ゼヒトモ

| プロモーション |

|

VVFの被覆を剥ぐ

ストリッパーを使用して、適正な長さの分だけ被覆をはがします。ほとんどの電気器具には下記写真のように適正な被覆剥がし長さを表示してありますので、必ず確認してから電線を電気器具に接続しましょう。

VVFの被覆を剥し、電線の長さを確認

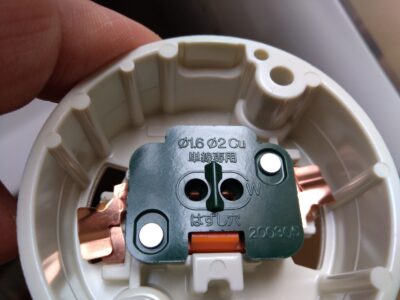

引掛けシーリングローゼットの裏側

「W]または「N]の表示、または「接地側」の表示がある方に白線を接続します。

引掛けシーリングローゼットの裏面

接続完了

被覆を剥がしたVVFを引掛けシーリングローゼットに差し込み接続完了

VVFコードと引掛けシーリングローゼットを接続

引掛けシーリングローゼットを天井に取り付け

防湿パッキンを再利用しています。引掛けシーリングローゼットの外側に附属品のアダプターを取り付けしています。

天井に引掛けシーリングローゼットを取付け

作業完了 点灯確認

4.4[W]LED電球から 14.4[W]LEDコンパクトシーリングライト に交換

消費電力の違いが歴然。

照明の大きさはコンパクトながらも明るさは十分、ずいぶんと部屋が明るくなり、気持ちも自然と明るくなります。

照明の点灯確認

玄関 蛍光灯 シーリングローゼット

作業の手順を見ていきましょう。

作業に入る前に 必ずブレーカーを切りましょう。

ブレーカーを切る

カバーを外す

蛍光灯を外し、照明本体の取り付けビスをはずし本体を取り外します。

照明カバーの取り外し

蛍光灯照明本体を外す

照明本体の取り付け部分の壁紙が、本体に固着していたため、壁紙が剥がれてしまいました。

照明本体の取り外し

照明本体の裏側

固着した壁紙がわかりますか?

照明の裏側に壁紙が固着

水性ペンキで壁紙の剥がれを補修

以前、壁紙の塗装で使用した水性ペンキが、若干乾燥ぎみの状態で余っていました。そのネットりとしたペンキをパテ感覚で使用してみました。

水性ペンキで壁紙を補修

シーリングローゼットを天井に取り付ける作業は

「 電気工事士等資格 」が必要となります。

電気工事をお願いしたいときはプロにご相談ください。近くの電気屋・電気工事業者を探す (2023年4月更新) | ゼヒトモ

| プロモーション |

|

引掛けシーリングローゼット取り付け 壁紙補修後

完璧とは言えませんが、壁紙の剥がれがあまり目立たなくなりました。

今回は、コンパクトなシーリングライトを選んでいますので、ダメージを受けた壁紙が露出してしまいました。

しかし、リビング等では大きめのシーリングライトをお使いになれば、ほとんどのダメージ部分は隠れて、きれいに仕上がると思います。

引掛けシーリングローゼットの取付け

引掛けシーリングローゼットを天井に取り付け

こちらも付属品のアタッチメントを取り付けてから照明本体を取り付けします。

引掛けシーリングローゼットを取付け

人感センサー スタンバイ

緑のランプ点灯は人感センサーが作動中のサインです。

LED照明の取付け

取り付け完了 点灯確認

蛍光灯28Wから LEDコンパクトシーリングライト14.4Wへと消費電力は約半分になりましたが、明るさは蛍光灯の時よりも随分と明るくなり雰囲気も上々。

また、何よりも嬉しいのは

冬場の帰宅時、暗くなっている玄関が、ドアを開けた瞬間に、人感センサーライトが反応して明るく出迎えてくれること。寒い季節の一人暮らしにはほんのり心温まる思いがしてありがたい。

玄関照明の点灯確認

第二種電気工事士の資格をとるには?

国家試験 第二種電気工事士 の試験とは

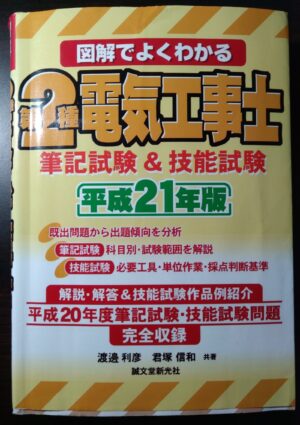

出典:第二種電気工事士資格筆記試験&技能試験 誠文堂 新光社 より

「電気工事士法」に基づいて経済産業大臣が行う国家試験で、指定試験機関として「財団法人電気技術者試験センター」が行っている。

試験は年1回全国各地で一斉に行われ「筆記試験」と「技能試験」がある。

(現在は1年に筆記試験、技能試験それぞれ2回行われています。)

一般用電気工作物の保安に関して、必要な知識及び技能について、「筆記試験」と「技能試験」が行われる。

「技能試験」は筆記試験免除者(前年度の筆記試験に合格した者等)と同年度の筆記試験の合格者が受験できる。

筆記試験は6月に実施される。

技能試験は 筆記試験免除者を対象:6月 (一部の試験地では筆記試験合格者と合わせて実施)

筆記試験合格者を対象:7月

国家試験の受験申込受付は?

申込期間について

閲覧先: 一般財団法人 電気技術者試験センターHP 試験日程等のご案内

上記サイトでご確認ください。

ゆうちょ銀行の払込取扱票による受験申込

配布先: 一般財団法人 電気技術者試験センターHP 受験案内の配布

まず、受験案内・申込書の配布先を上記サイトのお問い合わせ先で尋ねるか、郵送により入手する。

受験年度の「受験案内・申込書」にとじ込みの受験申込書に必要事項を記入し、受験手数料とともに、ゆうちょ銀行の窓口に提出する。

インターネットによる受験申込

申込先: 一般財団法人 電気技術者試験センターHP インターネット申し込み

インタネット受験申込みメニューに「受付中」の表示がないと申込手続きは行えません。

資格取得のための勉強法をご紹介

資格取得のための勉強法

受験する目標期日を決める

この第二種電気工事士の国家資格試験は、私が受験した頃は、一年に一回実施されていましたが、2011年(平成23年度)から年2回実施されているようです。ごく当たり前のことですが、その中でどのタイミングで受験するかを明確に決めることからスタートします。

そして、最短で資格取得をめざすなら学科と実技を並行して準備することが望ましいと思います。もしも、学科は合格したのに実技で不合格となってしまった場合は、学科の合格を次年度に持ち越すことができます。学科試験が6月、実技試験が7月と連続して行われるため入念な準備が必要となります。

学科勉強用のテキストを準備する

私が使用したテキストです。

私の場合、テキストは1冊のみ準備しました。

私の個人的感想としましては、全般を網羅したテキスト一冊あれば十分だと思います。

もしも、物足りなく感じたとしても、ネット上でも有益な情報がありますので問題ないと思います。

テキストを何かおすすめできればと思い、私が利用した成文堂のテキストを検索してみましたが、現在は対象品がありませんでした。

ネットで検索してみると、筆記と技能とに分けて出版されているテキストが多いようです。テキスト購入の際はご自身の受験年度に対応した書籍がよいかと思います。

過去問を準備する

閲覧先: 一般財団法人 電気技術者試験センターHP 試験の問題と解答

過去問を数多くこなして、問題のパターンに慣れるのが合格までの早道です。

そして、実力は合格してから経験を積みながら身に着ければ良いかと思います。

特に社会人にとっては勉強時間を確保することは決してたやすい事ではないと思いますので、効率よい勉強法が求められます。

資格試験に合格する思考

資格に対しては、ひとそれぞれ考え方、価値観がちがうかと思いますが、

わたしは、資格を取ることは「最低限の必要なことを学ぶ」機会と考えています。

これはあくまで私個人の考えですが、全ての資格試験に共通すると思っています。「有資格」=「実力がある」とは捉えていません。

また「有資格者」=「精通者」とも思っていません。なぜなら合格基準点を100点にしている訳ではないという事です。

例えば、第二種電気工事士試験の筆記試験の概ねの合格ラインは60点(試験のごとに多少ちがいがあるそうです。)ということです。

私が申し上げたいのは、最初から「100点」である必要はなく、まずは「合格することが大事」そして、経験を積みながら「実力をつければよい」という考え方で資格取得に向き合ってきました。

資格合格を目指す効率の良い勉強法

公表されている最新の2019年過去問をみると、

出題範囲は

一般問題数30 配点は1問当たり2点

配線図問題数20 配点は1問あたり2点

これは私が受験した平成21年度と変わりありません。そして、購入したテキストに出題傾向をまとめてありましたので、その資料で自分が勉強すべき全体を把握できます。

人によりますが、例えば私が購入したテキストですと376ページあります、そのテキストの1ページから順番にすべて覚えていかないと嫌な人がいるかと思いますが、その方法だとかなりの確率で途中で挫折していまうのではないかと思います。

私は、「ゴールから、逆にさかのぼって勉強していく」ことをおすすめします。

基本を一つ一つ積み重ねていくことは、決して悪い事ではないのですが、実は意外と応用が利かないと思っています。仕事にも通じることなのですが、いくら本で勉強していても、実際に問題に直面した時に、うまくその知識を活用できない。

例えば、「三角関数」これは公立高校を卒業していればその知識はあるはずなのですが、なかなか使い切れていないのではないでしょうか?

基礎知識とは、問題を解決するために必要なのですが、

私は、それ以上に「その知識をどのようのよに使うのか」のほうが はるかに重要である

と考えているからです。

そして、最初に申したように「まずは合格する」ことが大事であり、必ずしも100点をとる必要はありません。極端な話、65点で合格しても「合格」にかわりありません。

効率の良い勉強法 2

【1週目】

テキストで確認した出題傾向を大まかに頭に入れ、最低限必要な公式などがテキストのどの部分にあるかをチェックしながら全体に目を通す。

パラパラといった感じで構いません。そして、気になるところや、興味が湧いたところをある程度読み込むこと。

【2週目以降】

私なら、過去問を始めるでしょう。

そのやり方としては

過去問を問題と捉えず、回答と解説を理解する ことを目的とします。

そして、どんな知識が必要なのかを知ることが大事なのです。

問題を読む

⇓

多分わからない

⇓

解説を読み理解できない時は

⇓

テキストで基礎知識を学ぶ

「なんだ!」と思うでしょうが、目の前の目標は「資格試験に合格すること」であり、いきなり「スペシャリストを目指す」ではないのです。

テキストの隅から隅まで、パーフェクトに覚えてしまうことを否定していませんが、言い方をかえれば「合格するのに必要な知識を、問題を解決する力をつけながら身に着ける」(いわゆる「場に慣れる」)ということです。

いじわるな言い方をすると、

テキストの基礎知識だけをひたすら暗記したところで、

その「知識の活かし方を知らなければ役に立たない」のです。

ですから、ひたすら過去問の数をこなして「慣れる」のが一番の早道です。

自分の得意、不得意を知る

繰り返し過去問を勉強していると、自分の得意、不得意が見えてきます。まずは、得意分野には、絶対の自信をつけて得点としてカウントできるように仕上げることが大事です。

そして、どうやっても短い準備期間ではものにできない、

あるいは、どう頑張っても「無理かも」と感じるような部分は割り切って「捨てる」ことです。

そして、

合否を左右する、一番大事なことは

「得意とも不得意とも言えないところ」を隙間時間を使った「あなたの毎日の努力」でコツコツと確実な領域に仕上げることができるかという事です。

隙間時間の活用

一日のうちで勉強に適した時間は人により違うでしょう。朝型、昼型、夜型 いろいろあるでしょう。人それぞれ、自分に合った時間帯の中で「毎日少しずつ反復して知識の定着を図る」とよいかと思います。

一般的に「人は睡眠をとることで記憶が定着する」と言われています。ですから私が実践していた一つの方法として、例えば夜夕食後9時ー11時くらい勉強して、翌朝ゆっくりトイレに入って20~30分勉強していました。

技能試験の準備

複線図を完璧にする 【 最も重要 】

実技の合否を左右するのは、与えられた配線図をも元に「複線図を完璧に描ける」ことにつきます。

必要な工具を揃える

出典:第二種電気工事士資格筆記試験&技能試験 誠文堂 新光社 より

最低限必要な工具

・電工ナイフ

・電工ペンチ

・フォータポンププライヤ

・手動式リングスリーブ用圧着工具 私が購入した時はJIS C 9711:1982,1990,1997適合品[圧着した時に〇、小、中、大の刻印が明確に判別できるグリップが黄色いもの]使用すること

・電工ドライバー(+、-)

・スケール

私の愛用工具

HOZANのストリッパーを使うと技能試験での時短に効果的です。DIYでも活躍しています。

HOZANのストリッパー

リングスリーブ用圧着工具は、できれば「大」があった方が良いと思います。

プロの電気工事作業者は、小型の圧着工具と大きめの圧着工具を使い分けています。ほかにも多くの工具を駆使して実作業をこなしています。

大きめの圧着工具

おすすめする追加工具 「試験時間40分内で作業を終えるため」

そして、もう一つ、実技試験の合否を左右するのは、

時間内に、いかに早く、正確に、作業を終え、確認すること。

そのために、是非おすすめするのはHOZANのストリッパーです。

必ず、「これでなくてはいけない」ということはないのですが、作業時間短縮のためにはHOZANに限らず、何かしらストリッパーを用意した方が効果的です。

必要な材料を揃える

最初の受験では、あまりよくわからないので、基本セット品を購入してよいかと思います。ですが、基本セット品には実際の課題を練習する際に使用しない機器も含まれていることがあるようです。(私が購入た練習用部品セットは実技練習問題で使用することはない機器も含まれていました。)

もしも仮に基本セット品の中に課題の練習に使用しないものが含まれていたとしても、テキストの写真だけでなく実物に触れることができるので決して無駄にはならないと考えました。

追加で購入した材料は

後から、追加で購入したのは電線とスリーブです。

基本的に練習の回数をこなすには、

やはり、電線とスリーブの消費が一番多いかと思います。

電線とスリーブはホームセンターで簡単に手に入りますので、随時調達でも問題ありません。他の練習用機器は、身近に電気工事士のかたがいる場合は相談してみるとよいと思います。アドバイスをいただき、必要な分だけ無駄なく購入できるかもしれません。

実技は 「 YouTube 」 で学ぼう。 (HOZANがおすすめ)

以前は 現在のようにHOZANの電気工事士資格取得支援はここまでは充実していなかったように思います。

当時は、数本あったYouTubeの技能試験の実演動画を何度も繰り返し見ては、実技の習得に利用させて頂きました。私のような初心者にとっては、とても心強い存在でした。他を見渡せば有料の技能試験支援教材も存在していて、そちらを調べているときに、たまたまHOZANの動画に出会ったというわけです。

おかげで、第二種電気工事士資格を取るまでに出費した教材は¥2800のテキスト(参考書)のみで済みました。

おすすめ教材: HOZAN HP 第二種電工試験の虎

YouTube より 動画教材のほんの一例 : 第二種電気工事士 技能試験 候補問題

YouTubeを積極的に利用しましょう。掲載動画はほんの一例ですので、是非ご自身でいろいろ調べてみて下さい。![]()

まとめ

契約社員として採用された喜びもつかの間、数か月後には契約期間が満了することになる不安に駆られていました。(結果としては、1年契約更新し、その後正社員)ですから、再就職活動において、少しでもアピールポイントになるように、数多くの資格を短期間で取得する計画を立てることにしました。

まず手始めにフォークリフト、これは2日間の講習と学科試験、第二種電気工事士(学科と実技)、乙4危険物取扱者、これはテキスト一冊を購入し丸暗記の筆記試験、次に、二級ボイラー技士、これは2日間の講習と筆記試験、これらの資格を1年2か月で取得しました。

そして、本丸である技術士の1次試験(2次試験は職種により受験資格なし、よって「技術士」と名乗ることはできません)を4年かけて合格(3回受験)。機械保全技能士は翌年合格ということで、ほしい資格は全て手に入れることができたのです。追い詰められて、必死にもがいた期間ではありましたが、充実していました。

しかし、自分自身を振り返って思うことは、資格を取ったからと言ってスペシャリストというわけではなく、やっとスタートラインに立ったと考えて、その後の実務を日々積み重ね研鑽していくことが、遥かに重要である思います。

資格取得だけに限らず、全ての事にいえることですが、諦めなければチャンスはあります。しかし、諦めるとすべて終わります。そして、努力は無駄にならないようです。私は電気工事士の資格でDIYの幅が広がったし、自信が身についたように思います。

まとまりのない記事ですが「ほんのり豊かに、快適に暮らす」ためのヒントになりましたら、幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

| プロモーション |